他们背离了对生命的敬畏,最终却成了冷血与忘恩负义的代名词。

2010年12月,18名来自复旦大学的学子为了追寻“探险”的梦想,不仅迷失在了大山深处,更在救援中展现了令人发指的冷漠与自私。

而那位为他们献出生命的年轻民警,却换来的是他们的无视与冷漠。

事件的起因并不复杂。那年12月,18名复旦学子在未向学校或家人报备的情况下,单独策划了一次野外探险。

所有人都带着满腔热情,渴望挑战大自然的极限。然而,他们的准备并不足,装备简陋,缺乏经验。

尽管当地向导提出帮助,他们却拒绝了所有援助,顽固地选择“独立探险”,并踏上了这条通往未知的危险之路。

12月11日,清晨,他们开始了徒步穿越,兴致盎然。但在中午时分,GPS设备意外丢失,导致他们彻底迷失在山中。随之而来的是饥饿、寒冷与失望。

天色渐晚,暴雨倾盆,他们渐渐意识到自己正身处险境。深夜,体力透支,恐惧袭来。

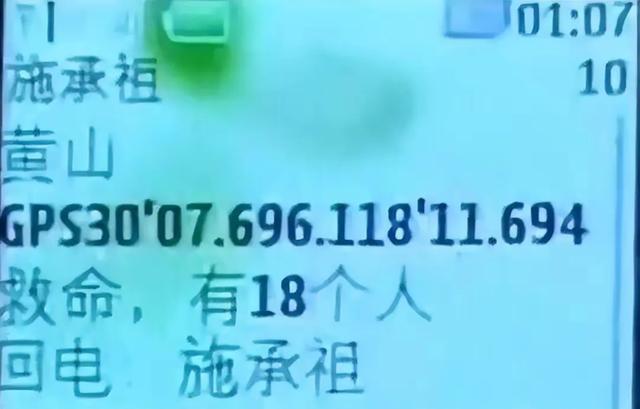

这时,他们的手机终于接收到微弱信号,急忙发出了求救信息,恳求家人协助报警。此时,救援行动正式启动。

黄山警方立即调动了200余人的救援队伍,紧急赶往事发地点。大雨和山间复杂的地形,给搜救工作带来了极大挑战。

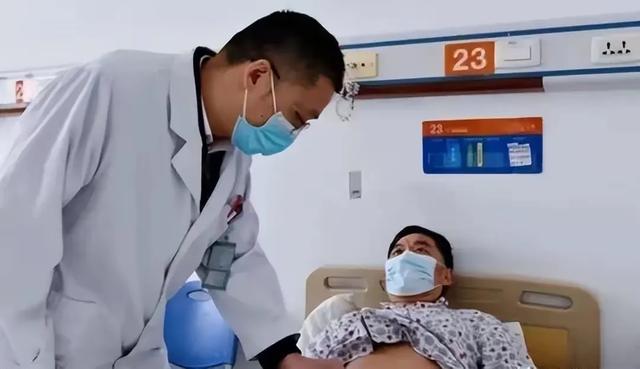

然而,尽管所有的搜救人员都拼尽全力,最终在13日凌晨两点半找到了这些学生。

看到生命得以保全,他们当时的反应却令人震惊——冷漠、无动于衷,仿佛救援人员所做的一切都不值一提。

然而,这些学生的冷漠远不止于此。

就在救援队员们成功将他们带下山时,悲剧发生了:一位年轻的民警,张海宁,为了让路给一位女学生,不慎失足坠崖,永远地失去了生命。

在救援队员们帮助学生下山时,他们未曾表现出应有的感激,甚至在张海宁牺牲的消息传来时,也没有人流下一滴眼泪。

一位女学生甚至冷冷地表示:“很难过,但这件事也只能说是个不幸。” 他们的冷漠让在场的所有人都感到震惊。

整个事件的后续更让人无法理解。

当张海宁的遗体被送下山时,这18名学生没有一人前往追悼会,社交媒体上的照片更是显示出他们的漠然。

他们甚至在公开场合举办的追悼会中,面无表情,毫无内疚,完全没有展现出对牺牲者应有的悼念。

这一系列冷血表现引发了社会的强烈反响。网友们愤怒不已,纷纷谴责这些学生的行为。

有网友直言:“他们连一句感谢都没有,怎么能如此冷血?”

“张海宁为了他们失去了生命,他们竟然没有一丝悔意!” 在社会的强烈舆论压力下,这18名学生才匆忙发表了道歉声明,并表示将来会好好生活,赡养张海宁的父母。

然而,事件的影响远未结束。它不仅暴露了部分年轻人在危机面前的冷漠,更引发了对社会责任感与道德教育的广泛讨论。

一个本该感恩与反思的群体,却在英雄的牺牲面前选择了漠视,这让整个社会陷入深深的反思。

若这样的冷漠不被纠正,长此以往,我们的社会将何去何从?

内容来源于51吃瓜网友投稿 |