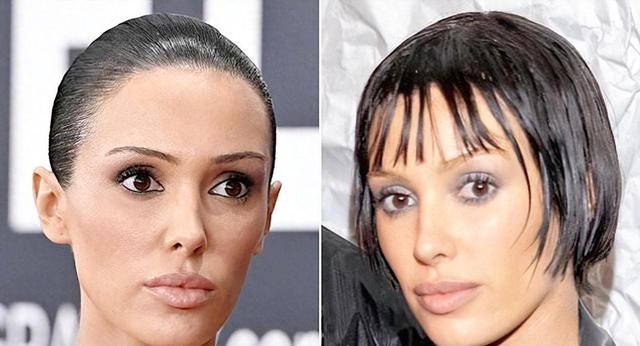

比安卡·森索里,名字又一次霸占新闻推送。2024年5月,她在洛杉矶哪条街头出现,穿了件近乎透明的紧身衣服,周围人停顿脚步,媒体、微博、小红书,刷屏般的热议一波连着一波。时尚边界、个人表达、社会尺度,被她搞得一点章法没有。其实怎么穿衣服这个老掉牙的问题,放到比安卡身上像是旧瓶装新酒——现下谁还会猜到,这个拿过墨尔本大学建筑硕士,有能力自己搞服装品牌、被业内说成是“未来感设计师”的人,居然如此轻易地把“女性正经穿着”这套东西,搅得一地碎片。

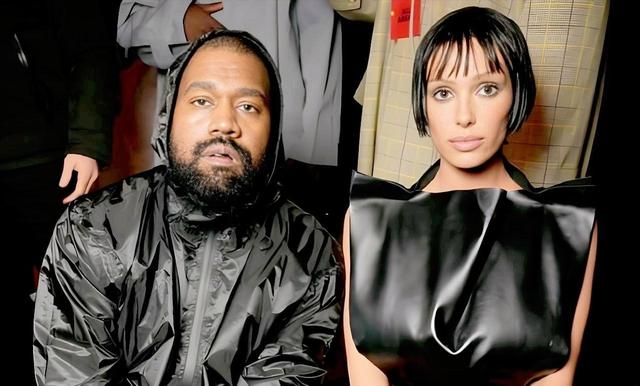

她的跨界也没啥新鲜。多少城市白领周末返校上兴趣班、做副业或换轨道。只不过比安卡的起点和路径截然不同——原本建筑师路子明码标价,既有学历也能打,她偏偏绕开正路,和坎耶·韦斯特那样的超级明星结了婚。身份转换,建筑师秒变全网焦点,登场自带BGM。

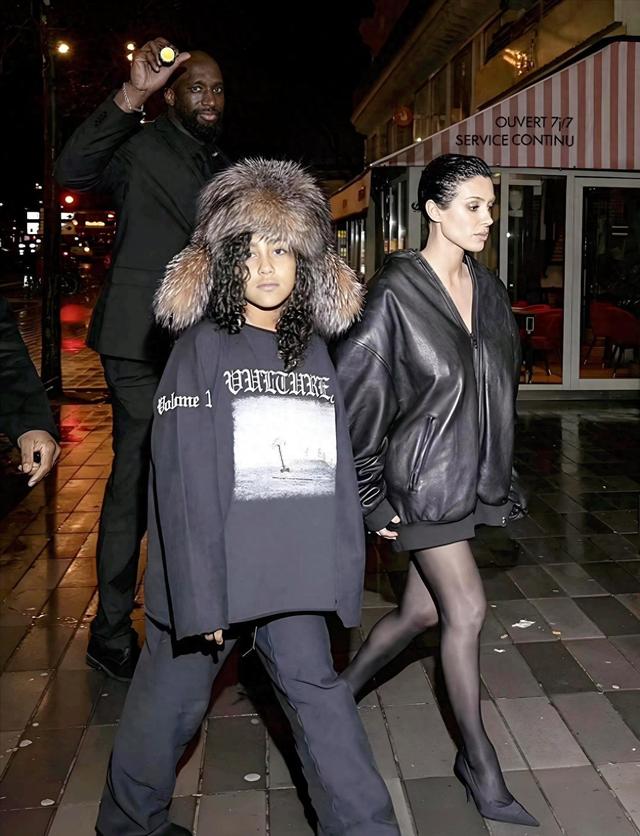

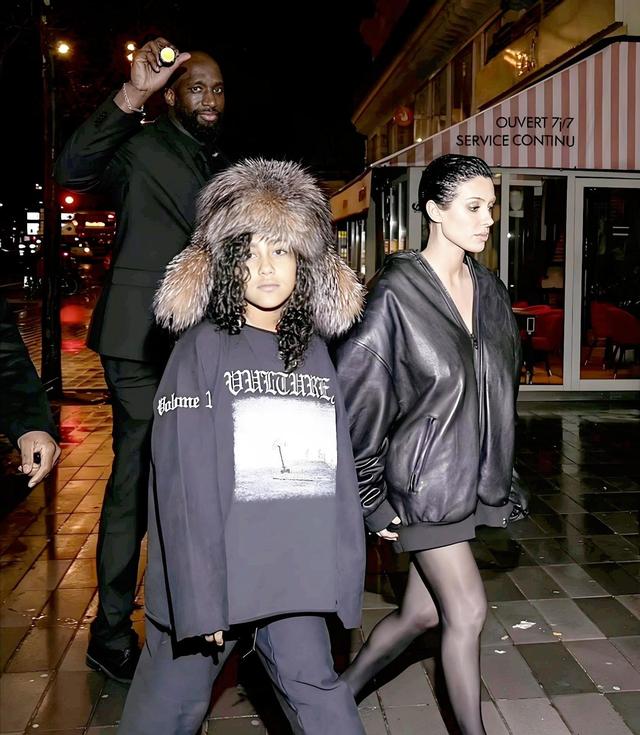

但如果镜头推远些,比安卡还真没放弃自己的专业,一会儿出新作品,一会儿拿品牌和设计理念说事。只是镜头总爱捕捉她穿着网袜或透明连衣裙盛大出街。风格拖泥带水又不知从哪冒新,但每次亮相,时尚和争议成捆儿地贴上来。“先锋”、“叛逆”、“新偶像”,标签全堆在她身上。外人拿着放大镜,她却没兴趣为自己澄清什么,像是怎么穿都与旁人无关。

你说她是第一个把身体当作社会议题搬上舞台的人,显然不是。身体自主、权利、边界,早就是公共语境里绕不开的话头,队伍长得很。只是潮水一样的关注下,她把这些全亮在聚光灯前。换种说法,她借了一道时尚的外壳,探了一下社会底线。结果嘛,提问的人总是更多:穿成那样,她还能不能和普通人一样出门买菜、见朋友?会不会变成流水线上的“消费符号”?

社交网络评论分歧明显。有人调笑她是流量玩家,有人上纲上线说公共道德要守牢,有人坚持这是自信表达。哪种声音都有一点道理。实际上,她的争议造型确实能带来合作、广告合同、行业曝光。矛盾点在于,原本是私人的审美偏好,如今演变成商业套路,甚至反过来裹挟本人,成为道德标准的靶子。

她的一举一动已成社交实验场。要说她是为标新立异而为,那也未必。她更像在既定轨道里修出多一条分流线,时而先锋,时而又在规范里游移。最近一年的格莱美,透明衣服毫无遮拦。是果敢挑战权威,还是拿公共争议当跳板?似乎谁都不是很确定。就算有人说她身体自主,有人唤起社会责任,这里很难弄出标准答案。这样本身就让她成为了网络数据和头条制造机。

她在主流和边角里拉锯,偶尔借着流量进场,其实还守着自己原本那份专业。坦白说,穿着“大胆”让她多了不少谈资和品牌加持,这本来就是成年人自己的选择。但今时今日,裹进平台算法和集体焦虑里,很难再单纯说是个人决定。话说回来,怎么样才算正常生活?!

这种问题不止一次出现。把“正常与不正常”压成量尺,比安卡的经历就算是新瓶装陈酒也好,被讨论得多了,自然成为集体标签。穿着、饮食、住房都被社会定义,不出意外。她既有商业考量,也有点冒险属性。可以是自我态度表达,也可能只是被动裹在消费洪流马上。哪天她要低调点,大家又会讨论是不是终于“回归正常”。无非证明了,所谓正常本就是浮动标准。

其实,社会边界和个体自由的碰撞没个绝对分界。有人欣赏她的勇气,有人只盯着规矩和审核。她既靠实力也有运气。现在的大部分讨论,并不真是针对她,更多是新世代集体对“道德—表达”之间焦虑和脆弱的投射。

反过来看,比安卡的每件争议衣服,就是一次公开实验。正统与极端的试探线不断拉扯,推她上台,观众看她落地。尊重多元?还是守护底线?她用自己的方式把抽象的“自由的边界”展示出来,谁都说不出定论。

这套博弈不仅仅是潮流玩法。过两天大家还在意今天的造型吗?还是会忘了她是建筑师和产品经理?为什么一切总归成了八卦?学校里第一名的履历、澳洲新锐设计师的奖项,舆论却总爱紧盯暴露的衣服。是不是谁都没法分辨,什么才是所谓应得的聚光灯?感觉社会习惯做选择题,却不接受主观答案。

再往下说,标准本身就充满限定和偶然性,谁来定?比安卡式的异端是被用来试探社会的耐受度,但换个国家、换条新闻,可能一个不另眼看。她的作品在业内得到过的认可,和她出街那身衣服究竟哪件才重要?好像桩桩件件倒不那么清楚。主流之外的人物,本来就生活在边缘和磨合地带。

所谓“穿什么能不能正常生活”,沦为一种心理预警,映照的是群体对于未知和陌生的戒心。比安卡成了符号,日常衣着也成社会实验。市场里一片热闹,转头别人也许根本想不起她足下走过的那条看不见的线。有人怕变,怕边界模糊,有人主动踩线,试探极限。网络里其实也没几个人关心她到底过得好不好,这种消解现实感的讨论还能继续多久?

今天,比安卡用穿衣、人生轨迹和事业混合体,把荒诞现实捅到了每个人眼前。对她评判可以来自多种角度,并没有真答案。你可以讨厌她,说她抢眼,只不过整个潮流变迁、社会尺度,正在这些争论里被不断推倒又建立。说不准,明年会不会她又换了风格,大家又重新给她新的分析。怎么看待?还不是各家说了算!?

内容来源于51吃瓜网友投稿 |