上世纪八九十年代,中国影视行业刚刚起步,技术落后、资金匮乏,拍摄条件极为艰苦。

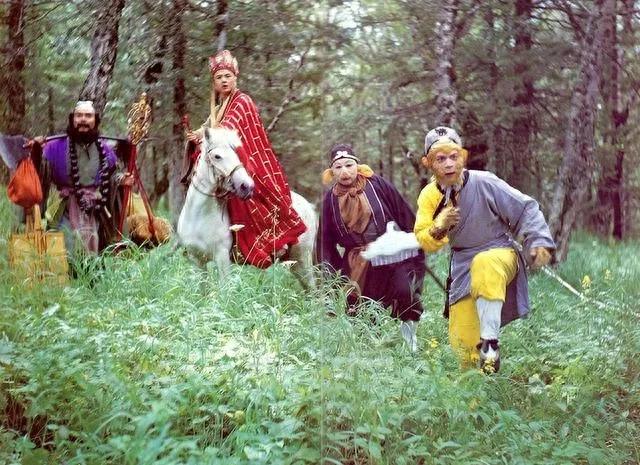

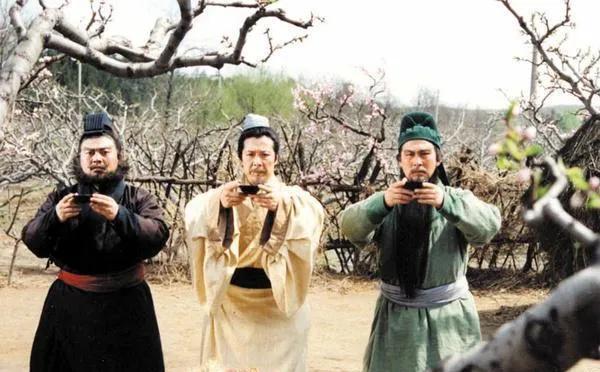

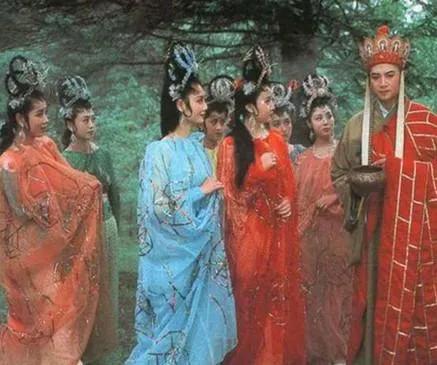

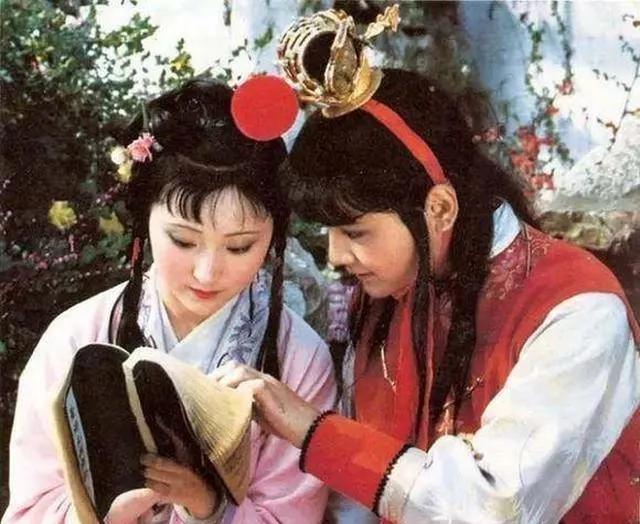

然而,以杨洁(《西游记》导演)、王扶林(《红楼梦》导演)等为代表的第一代导演,却凭借坚定的艺术追求和精益求精的创作态度,打造了86版《西游记》,87版《红楼梦》,央视版《三国演义》等经典作品(下同),至今仍被观众津津乐道。

反观当下,影视行业资金充裕、技术先进,却鲜有能与之比肩的经典之作。这一现象不禁让人思考:为何条件更好了,经典作品却更难诞生?

一、创作初衷:艺术追求 vs. 商业利益

1. 老一辈导演的“匠心精神”

第一代导演所处的时代,影视创作并非纯粹的商业行为,而是带有强烈的文化使命感。

杨洁在拍摄《西游记》时,经费紧张,特效简陋,甚至演员一人分饰多角,但她坚持“忠于原著,慎于翻新”的原则,每一集都精雕细琢。

王扶林在拍摄《红楼梦》时,为了让演员更好地理解角色,组织他们进行长达一年的学习,研读原著、练习琴棋书画。

这种对艺术的敬畏,使得作品经得起时间考验。

2. 当代导演的“快餐式创作”

如今,影视行业高度商业化,资本主导市场,许多作品的首要目标是盈利而非艺术价值。

导演和制片方更倾向于迎合市场,追求“短平快”的收益模式。IP改编泛滥,但往往只求流量,忽视深度;翻拍经典,却因过度迎合年轻观众而失去原味。

在这样的环境下,导演的创作自由受限,艺术表达让位于商业考量。

二、创作环境:专注 vs. 浮躁

1. 过去:慢工出细活

《西游记》拍摄历时6年,《红楼梦》筹备加拍摄耗时5年,《三国演义》更是动用了数万群演,每一场战争戏都精心设计。当时的创作者没有票房压力、没有资本催促,可以全身心投入创作。

2. 现在:资本裹挟下的速成模式

如今的影视行业,资本追求快速回报,一部剧从立项到播出往往只有几个月时间。

演员档期紧张,剧组赶工,特效依赖后期,剧本缺乏打磨。

许多所谓“大制作”只是堆砌明星和特效,内核空洞。观众在短暂的视觉刺激后,很难留下深刻印象。

三、观众需求:审美提升 vs. 娱乐至上

1. 经典作品的观众:主动思考,深度欣赏

上世纪八九十年代,电视是主要娱乐方式,观众对影视作品有更高的耐心和欣赏水平。《红楼梦》的诗词歌赋、《三国演义》的权谋智慧、《西游记》的哲理隐喻,都能引发观众的思考和讨论。

2. 当代观众的“碎片化消费”

如今,短视频、社交媒体改变了观众的观看习惯,人们更倾向于轻松、快节奏的内容。

许多导演为迎合市场,降低作品深度,加入大量娱乐化元素,导致作品流于表面,难以成为经典。

四、技术依赖:工具 vs.核心

1. 技术落后,创意弥补

过去的导演在技术受限的情况下,反而更注重故事和表演。

《西游记》的特效以今天的标准来看十分简陋,但演员的敬业表演让角色深入人心。

2. 技术先进,却忽视内容

如今,CGI、虚拟拍摄等技术让影视制作更加便捷,但许多导演过度依赖特效,忽视剧本和表演。

比如某些仙侠剧,场景华丽却剧情空洞,角色美型却演技尴尬,最终沦为“视觉快餐”。

五、文化土壤:坚守传统 vs. 盲目跟风

1. 经典作品的文化根基

《西游记》《红楼梦》《三国演义》均改编自文学经典,本身就具备深厚的文化底蕴。导演在改编时,既尊重原著,又赋予新的艺术表达,使作品兼具传统与现代魅力。

2. 当代创作的“文化断层”

如今许多影视作品盲目模仿欧美、日韩风格,丢失本土文化特色。古装剧服化道失真,现代剧价值观混乱,缺乏真正能代表中国文化的精品。

结语:经典难再,但并非不可能

经典作品的诞生,需要导演的艺术坚持、资本的耐心支持、观众的深度参与,以及整个行业的良性发展。

当下的影视行业虽然面临诸多挑战,但仍有一些创作者在努力回归匠心,如《觉醒年代》《山海情》等作品的成功证明,只要坚守艺术初心,经典仍可再现。

或许,我们需要的不是回到过去,而是找回那份对艺术的敬畏与热爱。

(图片来源于网络,如侵权请联系删除)

内容来源于51吃瓜网友投稿 |