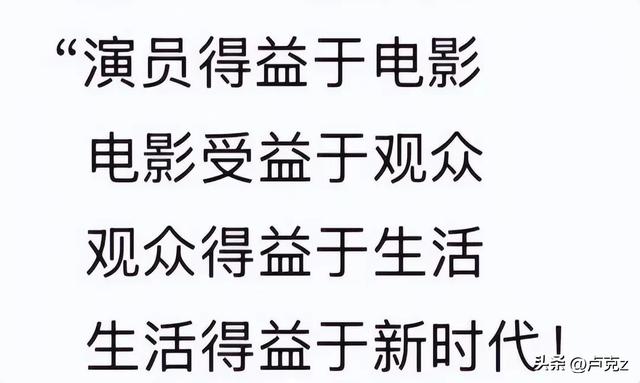

张译捧着「中国电影华表奖优秀男演员」奖杯说出那句「演员要敬畏新时代」时,或许已在规划一场特殊的「职业修行」。《狂飙》爆火后,他推掉8档综艺、3部S级男主剧,新戏表上仅留张艺谋《坚如磐石2》的客串名额——这个在票房榜连破百亿的「顶流收割机」,转身蹲进北京某菜市场,为两毛钱菜价和摊主阿姨较真半小时。

狗仔镜头里的他穿着洗旧的工装裤,蹲在马路牙子看大爷下棋时会随手记满半本笔记;在社区工厂跟着老师傅学焊接,火花溅到手臂也不躲;甚至跑去江苏农村住了半个月,跟着老农学插秧时摔进泥田的视频被村民偷偷拍下。有人笑他「中年失业记」,但圈内人都明白:这个45岁的「反流量样本」,正在用最笨拙的方式对抗娱乐圈的「速成法则」。

《狂飙》让张译被贴上「警察专业户」标签,《三大队》路演时观众直言:「会不会被困在同一类角色里?」他挠头笑答:「我自己都看腻了,得去生活里找点新滋味。」

别的演员遇到同类角色质疑,要么甩锅「剧本限制」,要么营销「突破自我」通稿。张译却带着笔记本扎进菜市场:观察卖鱼大叔杀鱼时的手部肌肉记忆,记录修鞋匠和顾客交流时的眼神落点,甚至跟着社区调解员蹲守纠纷现场——这些「无用细节」后来全成了《菜市场保卫战》(暂定名)的角色支点。

当古装甜宠、悬疑探案成为演员抢破头的「流量赛道」,张译偏要走「泥泞小路」:演《士兵突击》史今班长前,他在退伍军人安置办蹲了15天;拍《万里归途》时,逐字研读外交部公开的撤侨报告;如今为新戏《工匠时代》,他在机床厂记了3本操作手册。同行调侃他「把演员当匠人做」,他却认真回应:「人设会过期,生活质感永远保鲜。」

当沈腾在综艺里消耗喜剧人设、吴京用「战狼」标签冲刺票房时,张译把「百亿影帝」奖杯收进储物柜,换上帆布包跑向生活现场。

经纪人曾算过账:按2023年市场价,他接一档真人秀能抵3部戏片酬,但张译咬死「不上综艺」的原则:「史今班长是观众给的信任,不能拿来换流量。」(注:2013年受访时他曾明确表示「演员不该在综艺里消费角色」)。息影期间,他在某短视频平台注册账号,却只发焊接技术学习、菜市场议价技巧等「反流量」内容,粉丝戏称他在「经营退休生活」。

剧组工作人员透露,张译现在选戏必问:「能让我去原型人物的生活里泡三个月吗?」这种「反效率」行为在资本眼中堪称「逆势操作」,但数据显示:他2024年客串的《胡同里的烟火》豆瓣8.9分,靠菜市场砍价细节设计的「小市民角色」被赞「打破影帝滤镜」——当流量明星忙着用修图和通稿维持人设时,张译在生活褶皱里挖到了演员的「长效竞争力」。

横店群演如今流传着「译式法则」:跑10年龙套不是耻辱,演100个小角色能攒成「演技存折」。这种「慢哲学」,恰好戳中娱乐圈「速成病」的痛点。

对比20岁买热搜立「天才演员」人设、30岁营销「叔圈顶流」、40岁陷入无戏可拍的行业怪象,张译的轨迹堪称「反范式」:23岁跑龙套,31岁凭《士兵突击》崭露头角,41岁靠《鸡毛飞上天》拿金鹰奖,45岁主动跳出舒适圈。他常说:「演员的黄金期不是年龄,是对生活保持新鲜感的能力。」

拍《悬崖之上》时,为呈现真实电击反应,他坚持不用替身,连续3次被电流击倒;《一秒钟》里暴瘦20斤的代价,是每天只吃一根黄瓜配水煮蛋;如今为新戏练习钳工技术,他的手掌磨出的血泡结了三层痂。这些「不划算」的付出,在流量逻辑里毫无性价比,却让他的角色拥有「AI换脸换不掉的真实感」。

张译「消失」的两年,娱乐圈经历了AI换脸争议、虚拟偶像冲击、演员职业资格考试新规(2025年实施)等变革。而他在菜市场砍价的背影,恰似一面镜子:

8- 照见演员的初心:当行业沉迷「人设变现」,他证明「生活体验才是最贵的奢侈品」;

- 照见观众的期待:某数据平台显示,2025年一季度「现实主义题材」搜索量同比涨67%,观众用鼠标投票——他们要看的不是精修剧照里的「完美偶像」,而是带着生活热气的「真实演员」;

- 照见行业的未来:随着「演员职业素养分级制度」试点推行,那些靠流量堆砌的「速成明星」正在经历「人设清算」,而张译式的「长期主义者」,或许正为行业开辟一条「向下生长,向上开花」的新路径。

内容来源于51吃瓜网友投稿 |