朝鲜这块地,打从汉武帝开始就是中国的“左膀右臂”,可谁能想到,管了一千多年,到头来,却是在甲午一战中拱手让人。

有人说,这是清政府懦弱;也有人说,是日本太狠。但细翻这段历史就会发现:不是日本一步到位,而是中国一让再让,边让边念“兄弟情”,结果兄弟成了刀,自己成了砧板上的肉。

今天咱们就来说说,这口夹心饭,是怎么一步步被日本抢到嘴里的。

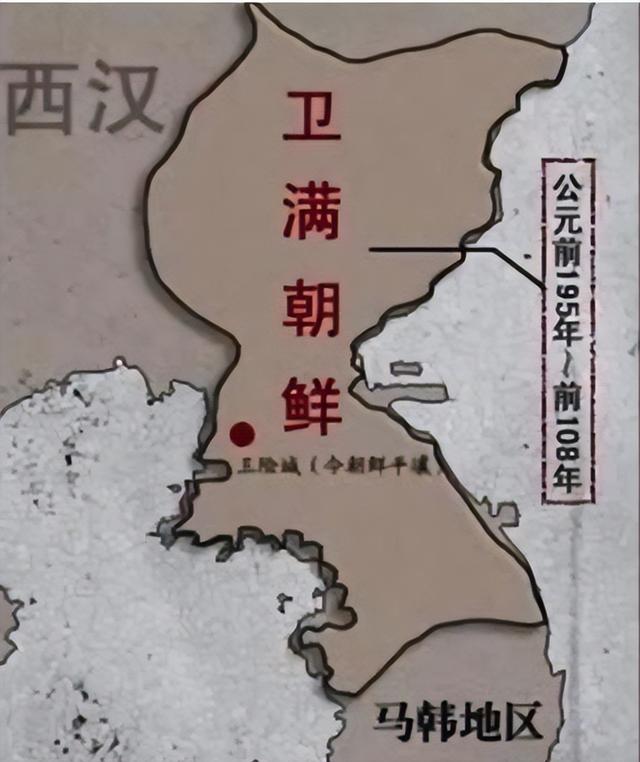

那年带方郡,韩人听汉话

公元前108年,汉武帝东征卫满朝鲜,设四郡统治朝鲜北部,带方郡就是其中之一。它位于今日平壤以南至黄海南部一带,行政中心直接由中央任命官吏管理。

从这一刻起,汉朝中央王朝正式在朝鲜半岛扎下根,用行政、军事、经济三套体系,对这片土地实施系统性控制。

三韩的地理划分异常明确。马韩占据西部滨海地带,濒临黄海;辰韩在东部,面向日本海;弁辰夹在两者之间,地处半岛南端,南接倭人分布的日本列岛南部。

在名义上,马韩首领号称“辰王”,管理三韩事务,驻都“月支国”,但各部族照样自行其政,地方治理权依然掌握在本土酋长手中。

魏明帝黄初二年,曹魏接过汉制,在带方郡南部继续行使中央政令。当地的韩人政治体系并未被取缔,相反与中央官制并存。

韩族基层官吏称“邑君”“都尉”“中郎将”等职称,但他们都接受马韩辰王指挥,而辰王权威,又由汉人直接干预——这是“宗藩”体系雏形的最早版本。

弁辰是三韩中最特殊的一支。虽然地理位置偏远,但其人口多为北部汉地移民南迁形成的“流移之人”,治理权却由马韩贵族长期垄断。

“弁辰之王,不得世袭。”这些政策的推行目的,是防止地方政权坐大。中央对边疆势力保持高度警惕,不容地方割据者染指更高政治地位。

三韩的军事资源虽有限,但控制海路资源丰富。辰韩的东面直通日本列岛,是东海航线必经之地;马韩西靠黄海,可达中国山东。

三国时期,曹魏虽延续了前朝制度,但未能进一步推进汉化政策。三韩内部政权逐渐复苏,特别是马韩势力,借用中央权威稳固自身统治,逐步将韩人社会导向“以我为主”的方向。

从汉武帝开始直至三国时期,中国对朝鲜半岛的控制既深且广,是千年藩属关系的制度基础。

但也正是在这一制度下,地方势力学会了与中央博弈,形成“依附与自主并存”的局面。

从这里出发,朝鲜半岛的权力结构出现了隐约的两股张力:一边是对中国体系的制度认同,一边是韩人内部追求独立统治的本土冲动。

兄弟变脸,条约划界日本上桌

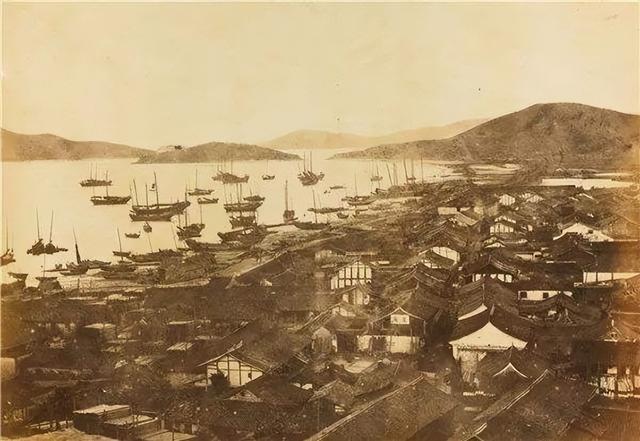

1876年,日本军舰驶入仁川港,大炮对准王宫。朝鲜无力反抗,被迫签署《江华条约》,开篇第一句:“朝鲜为自主之邦,享有与日本平等之权。”

这不是平等,是针对清朝的打脸。朝鲜原是藩属,如今被强行写成“独立国家”,就等于从清朝账上划出去了。

这年,清朝刚刚收复新疆、处理同治回乱,外患内忧,朝鲜这事被暂时搁置。但外交没等人。日本驻朝代表馆大兴土木,官员行事横冲直撞,连京城里卖豆腐的都知道“日本人来了”。

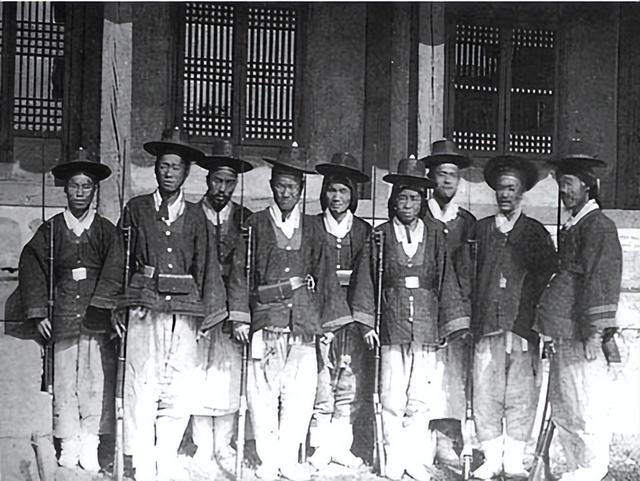

六年后,1882年,朝鲜兵变——“壬午兵变”爆发。朝鲜旧军兵饷长期拖欠,军人怒火攻心,冲进王宫,烧杀抢掠。日本使馆被毁,人员伤亡惨重。

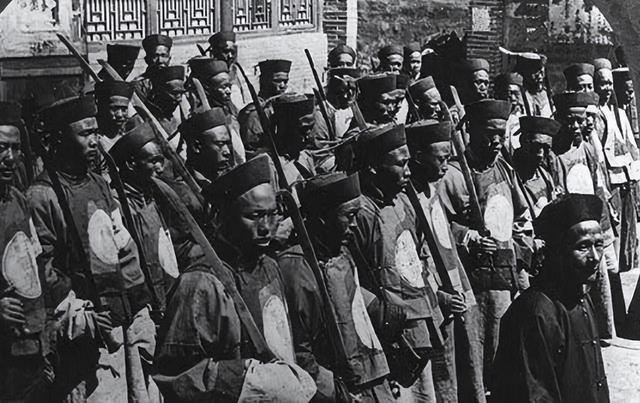

朝鲜国王急电天津,请求宗主国清朝出兵。李鸿章派淮军两千余人登陆仁川,迅速平乱,重新立起清国的旗帜。

危机稳定后,清政府乘胜追击,将朝鲜纳入清制框架。朝鲜内阁中亲清派势力迅速膨胀,清朝短暂重建了宗藩关系。但这只是一场缓和。

两年后,日本又来了,这次不谈贸易,直接动手。1884年,亲日的“开化党”发动甲申政变,兵分数路冲入王宫,企图逼迫国王组建亲日内阁。

清军再度出动,吴长庆率部血战王京巷战三日,剿灭政变力量。这次,清军再次赢了战斗,但输了战略。

为平息日本怒火,清日签署《天津条约》:中日两国今后如再派兵入朝,需事先通报对方。日本成了清政府在朝鲜事务中的对等方。这一步,将朝鲜从单边宗藩关系变成中日角力场。

1889年,清政府撤回部分驻军,朝鲜国内亲日声浪再次上扬。清廷财政吃紧、军备落后、北洋舰队刚刚下水,全局资源不足以同时顾朝鲜、台湾和东三省。

清朝还以为朝鲜是“自家小弟”,日本却早在算账:把这个弟弟从你怀里硬生生拽走,顺带把你的家底也扒了。接下来的战场,就不是租界之争,而是国家存亡的较量。

而朝鲜自己,在这段时间里逐步意识到:宗主国已无力再护,亲日虽辱,或许更强。旧兄弟的感情,被现实一点点稀释,等到真刀真枪,谁动谁先死,已不是问题,而是注定的结局。

仁川港头一声炮,天朝门口被踹开

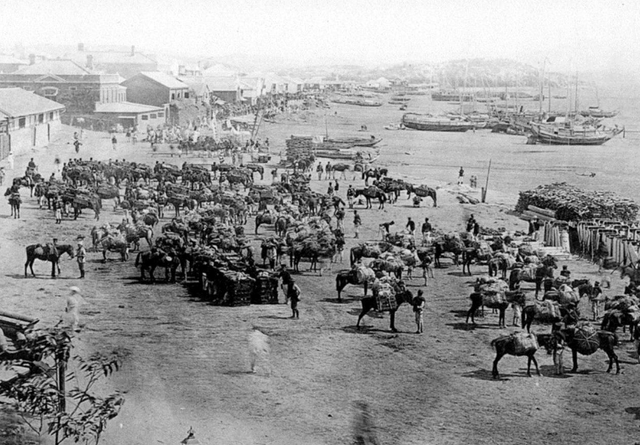

1894年4月,朝鲜爆发“东学党起义”。国王李熙吓坏了,第一时间向北京求援。清廷批准,北洋舰队护送3000清军入朝,驻扎牙山一带。

7月,日本也以“保护侨民”为名,大兵压境。未经通报,2万人登陆仁川、釜山,直逼首都。一场战争,在朝鲜国土上燃起火光。

成欢之战打响,日军集中火力攻牙山,清军叶志超部节节败退。平壤保卫战,清军两万人据城坚守,城破后伤亡惨重。李鸿章闻讯痛哭:北洋兵将,未曾一胜。

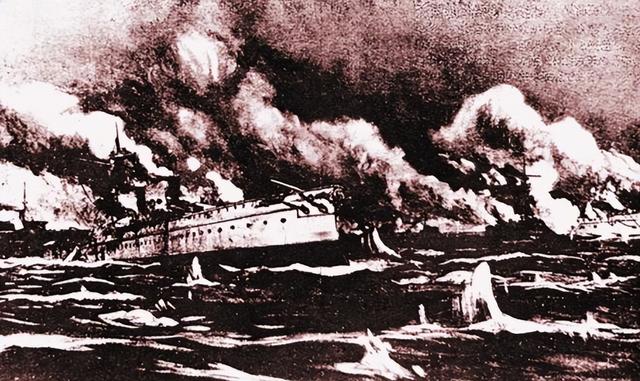

接着是黄海海战,北洋舰队旗舰“致远”号中弹沉没,舰长邓世昌殉国,全舰官兵全数战死。舰队主力尽毁,海权不保。日军乘胜进攻旅顺口,清军仓皇撤退。

战争主战场已进入中国本土,而朝鲜,已然落入敌手。1895年春,《马关条约》签订,大清亲笔写下断亲书,朝鲜自此独立。

一千年前,马韩人听中国太守的诏令;一千年后,朝鲜国王连自己妻子的性命都保不住。曾经的属地,变成了敌人的跳板,北上的日本,用朝鲜作为军港、粮仓、兵站,步步压境。

参考资料:

两汉至三国时期朝鲜半岛“三韩”的历史.西北民族大学学报(人文社会科学版).2018

朝鲜——甲午战争中的夹心国.南方都市报.2014-07-24

内容来源于51吃瓜网友投稿 |