“中国的改革开放让国家焕发勃勃生机,而我正是这一伟大变革的见证者。”

2010年8月,时任朝鲜最高领导人金正日不顾国内正在接待的美国贵宾,毅然前往中国,在公开场合毫不吝啬地称赞“改革开放”的伟大成就。

一时间,各国媒体纷纷议论,试图从中解读出朝鲜是否也将走上开放之路的信号。

可让人不解的是,仅仅在两年前,朝鲜官方媒体还曾严词抨击“改革开放”,痛斥那些劝说朝鲜开放的人。

这种截然不同的态度,令外界一头雾水:朝鲜究竟是如何看待改革开放的?为何它一次次尝试,却又一次次放弃?

要理解这一问题,我们必须从朝鲜的“三次尝试三次放弃”说起……

幸运,还是不幸?

朝鲜的历史,曾因苏联的存在而幸运,也因苏联的解体而不幸。

在朝鲜战争结束后,苏联成为朝鲜最重要的经济和军事支柱。

作为冷战时期社会主义阵营的重要成员,朝鲜不仅在政治上坚定追随苏联,在经济上更是几乎完全依赖它的援助。

从1953年起,苏联开始向朝鲜提供大量的经济和技术支持,帮助它从战后的废墟中站起来,并迅速建立起一套完整的工业体系。

苏联以极低的价格向朝鲜供应石油、天然气等关键资源,保证其工业生产能够稳定运行。

同时,苏联还派遣大批专家,协助朝鲜建立钢铁、化工、机械制造等重工业,使朝鲜一度在东亚地区具备较强的工业基础。

这种经济支持不仅限于物资援助,苏联还向朝鲜提供低息贷款,甚至在某些时候直接以无偿援助的方式输送资金。

此外,朝鲜的农业也从苏联获得了大量帮助——化肥、农机设备、农业技术的支持,使得朝鲜能够在土地有限的情况下维持基本的粮食供应。

而在军事领域,苏联更是朝鲜最可靠的靠山,不仅提供先进的武器装备,还在技术上对其进行指导,使朝鲜得以在冷战格局下保持较强的军事实力。

苏联为何愿意如此慷慨地支持朝鲜?

原因很简单,朝鲜对它来说,既是冷战对抗的重要棋子,也是社会主义阵营中的一环。

苏联希望通过经济和军事支持,让朝鲜成为东亚反美的前线,牵制美军在韩国的驻扎。

此外,苏联在全球范围内都在与美国争夺影响力,确保朝鲜这个盟友的稳定,符合苏联的战略利益。

因此,无论是经济援助还是军事支持,苏联都不遗余力地为朝鲜提供保障,甚至在某些时候,对朝鲜的需求几乎是有求必应。

在苏联的庇护下,朝鲜的经济一度发展得不错。

上世纪60年代初,朝鲜的工业水平甚至超过了当时的韩国,平壤的街头高楼林立,工厂里机器轰鸣,铁路运输繁忙,一片欣欣向荣的景象。

然而,这种依赖性的经济结构,注定了它的脆弱性。

一旦失去外部支援,朝鲜的整个经济体系就会陷入瘫痪,而这一幕,在1991年苏联解体后,真实地发生了。

苏联的崩溃,对所有社会主义国家而言都是一场巨变,但对朝鲜来说,打击尤为沉重。

失去了苏联的援助,朝鲜的经济迅速跌入谷底。

首先受到冲击的是能源供应——过去朝鲜几乎所有的石油、天然气都依赖苏联的低价供应,而苏联解体后,俄罗斯不再愿意无偿援助,而是按照国际市场价格出售,这对于朝鲜来说,几乎无法承受。

没有了足够的能源,工厂大面积停工,电力供应严重不足,许多地区只能间歇供电,甚至部分农村彻底陷入黑暗。

工业生产陷入停滞,导致经济全面萎缩,朝鲜的物资供应链也开始断裂,市场上的商品变得极其稀缺,人民的生活水平大幅下降。

比经济衰退更严重的是粮食危机的爆发。

由于农业本就依赖苏联提供的化肥和机械设备,苏联解体后,朝鲜的农业生产迅速滑坡,再加上连年遭遇自然灾害,90年代中期,朝鲜陷入了严重的饥荒。

这场灾难性的饥荒,使朝鲜政府意识到,依赖外援的模式已经彻底走不通了,它必须寻找新的生存之道。

摇摆?朝鲜的生存之道

其实,朝鲜在苏联时期乍富乍贫的经历,也成为了它如何看待中国改革开放的底色。

上世纪70年代末,中国决定走上改革开放的道路,而当时的朝鲜却处于完全不同的境遇。

由于苏联的全力支持,朝鲜的经济仍在稳步发展,工业体系完整,社会稳定,在这样的背景下,朝鲜并不认为中国的改革开放是必要的,甚至公开批评中国。

然而,历史很快给了朝鲜一个无法回避的现实。

随着苏联的经济逐渐陷入困境,朝鲜赖以生存的外部支持开始减弱,而中国却在改革开放后迅速崛起,经济发展突飞猛进。

当苏联最终在1991年解体,朝鲜顿时失去了最重要的经济依靠,国家陷入能源短缺、工厂停工、粮食危机的深渊。

此时,朝鲜终于意识到,中国的改革开放并非“背叛”,而是现实选择。

面对朝鲜日益严重的经济困境,中国当时的领导层基于对地区稳定的考虑,主动向朝鲜提供经济援助,并多次劝说它进行改革开放。

尽管朝鲜在官方立场上仍然坚持“朝鲜式社会主义”的路线,但在实际行动上,它已经开始向改革开放靠拢。

1984年,朝鲜推出《合营法》,鼓励外国资本进入朝鲜,这实际上是效仿中国“引进外资”的做法。

1991年,朝鲜更是直接参照中国深圳经济特区的模式,设立了罗津、先锋经济自由贸易区,希望借此吸引外资,发展出口产业。

这一系列政策,都说明朝鲜并非完全排斥改革开放,相反,它在试图找到一条符合自身特色的改革路径。

但就在朝鲜小心翼翼地迈出这些步伐时,苏联的剧变再次让它陷入犹豫。

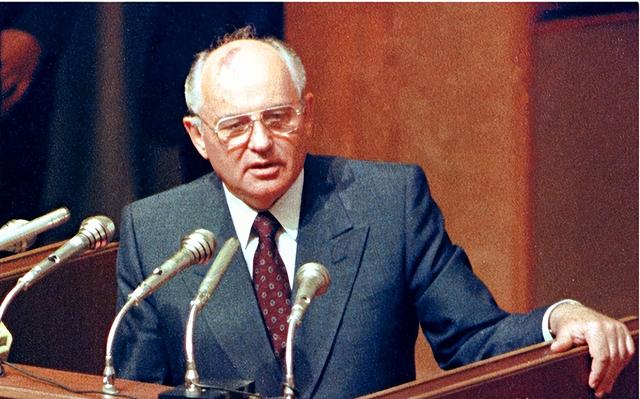

戈尔巴乔夫的改革以失败告终,最终导致苏联瓦解,这让朝鲜高层产生了深深的疑虑——如果继续进行改革,是否会步苏联的后尘?

这一忧虑,让朝鲜的改革进程在90年代初停滞不前。

真正让朝鲜再度认真考虑改革的,是90年代中期的“苦难行军”时期。

由于连年饥荒和国际封锁,朝鲜的经济几乎崩溃,社会问题接踵而至。

面对内部的巨大压力,朝鲜不得不再次接触“改革开放”。

这一次,它的步子迈得更大,不仅继续推动经济特区建设,还一度与韩国展开合作,达成了“海州特区协议”。

在那个时候,外界一度认为朝鲜可能会像中国、越南一样,走上市场化改革的道路。

然而,朝鲜的改革尝试依旧没有走远。

几年后,朝鲜的政策突然转向保守,原本开放的经济政策逐步收紧,原本在朝韩合作中取得的进展也被搁置。

2011年,金正日去世,金正恩成为朝鲜的第三代领导人。

与父亲相比,金正恩在改革开放问题上显得更加积极。

他不仅在内部会议上明确表示“对我来说,大米比子弹更珍贵”,还推动朝鲜官方媒体频繁报道经济新闻,试图引导社会舆论向经济发展倾斜。

种种迹象表明,金正恩对经济改革的态度更为开放,甚至在某些方面表现出了比以往更强的行动力。

但历史的惯性仍在影响朝鲜。

近年来,随着美韩两国对朝鲜的制裁和施压不断加剧,朝鲜的改革步伐再次放缓。

面对来自外部的威胁,朝鲜政府再次收紧政策。

如今,朝鲜的改革开放前景变得越来越不明朗,在复杂的国际局势下,它似乎又一次回到了自己原来的“舒适区”。

朝鲜的未来

可以预见的,朝鲜未来的发展,仍然存在很多困境。

比如,经济困境仍然是朝鲜最大的挑战。

在过去几十年里,朝鲜的经济增长一直极其缓慢,甚至在某些时期出现了倒退。

由于缺乏现代化的产业体系,朝鲜的经济仍然以农业、资源开采和轻工业为主,而这些产业的发展受制于技术落后、资金短缺以及对外贸易的限制,很难形成真正具有竞争力的经济结构。

即便在一定时期内,朝鲜曾试图发展出口导向型经济,比如设立经济特区、吸引外资等,但由于国际制裁以及自身环境的不稳定,这些努力往往难以持久。

此外,朝鲜国内市场规模有限,消费能力不足,产业链难以形成有效循环,这也进一步加剧了经济增长的困难。

此外,国际制裁的持续影响,使朝鲜的对外经济往来几乎陷入停滞。

朝鲜一直受到联合国及西方国家的经济制裁,导致它在国际市场上的贸易渠道极为有限,许多重要的生产资料和技术无法进口,严重影响了工业和农业的发展。

由于贸易受限,朝鲜无法通过正常的国际经济体系获得资金支持,外汇储备也极度匮乏。

此外,由于制裁的长期持续,朝鲜的金融体系也无法与国际接轨,这使得它很难通过借贷、投资等方式获取发展资金,进一步限制了经济增长的可能性。

同样,资源短缺问题严重制约了朝鲜的发展潜力。

朝鲜虽然拥有一定的矿产资源,特别是煤炭、铁矿、稀土等重要矿藏,但由于开采技术落后,基础设施不足,这些资源的利用率极低,无法形成有效的经济支撑。

此外,朝鲜的能源结构单一,严重依赖进口石油和天然气,而国际制裁进一步加剧了能源短缺的问题。

电力供应的不稳定,使得工业生产、交通运输、甚至民生供给都面临巨大挑战。

这种资源短缺的困境,使得朝鲜的经济发展始终处于被动状态,无法形成长期可持续的增长模式。

最后,外部环境的不确定性,也让朝鲜的发展前景变得更加复杂。

国际局势的变化,尤其是美韩等国的政策调整,直接影响着朝鲜的经济发展走向。

每当国际紧张局势升级,朝鲜的对外经济联系就会受到更大影响,原本有限的贸易往来可能会进一步缩减。

综合来看,朝鲜未来的发展仍然面临重重困难。

在这样的情况下,朝鲜需要找到一条既能改善经济状况,又能适应外部环境的道路,但从现实来看,这条路无疑是异常艰难的。

内容来源于51吃瓜网友投稿 |