她推开门时,摄像机的红点亮得像血。

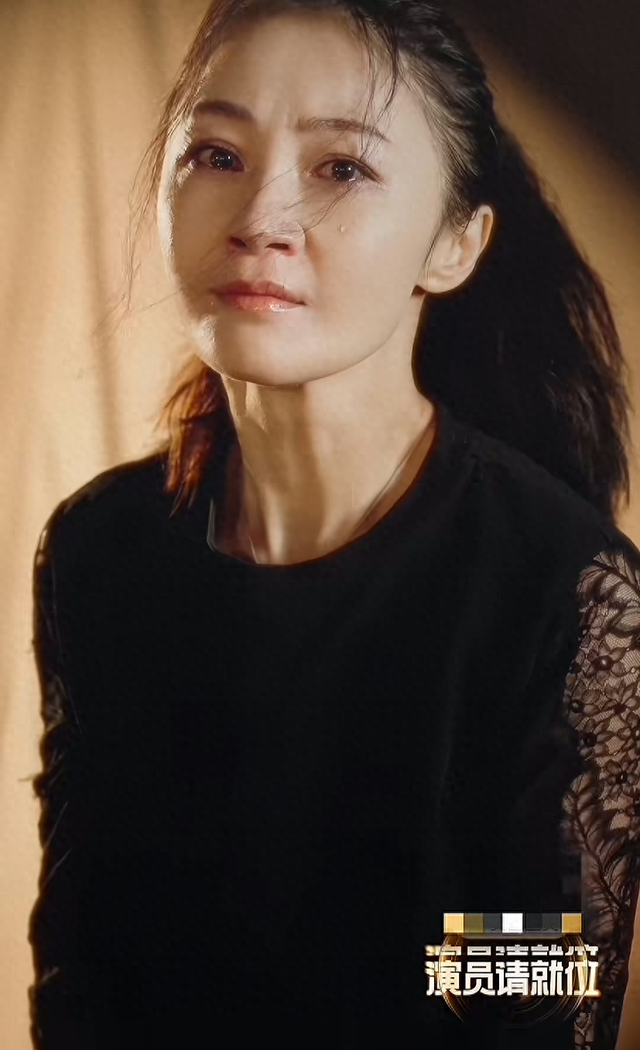

化妆镜里倒映着姚笛低头整理耳麦的模样,指尖在钻石耳钉上停留了半秒——那是她三年前结婚时丈夫送的礼物。随着导演的手势,她深吸一口气迈向舞台,高跟鞋踏在钢化玻璃地板上,发出清脆的响声。观众席突然爆发的骚动像潮水漫过堤坝,有人举起手机高喊“滚下去”,保安冲过去时,直播镜头刚好切到她微微颤抖的睫毛。

一瞬间,无数的弹幕以一种近乎失控的态势疯狂地堆叠、滚动……

“这种劣迹艺人凭什么复出”的评论每0.3秒刷新一条,夹杂着“支持姐姐涅槃重生”的粉色爱心弹幕,在算法推荐机制里碰撞成一场数据海啸。后台监测屏显示,该时段流量峰值突破每秒120万次,其中89%的IP地址来自18-35岁女性用户。有位ID叫“守护婚姻结界”的网友连刷二十条长评:“当年她插足别人家庭时,想过被伤害的原配多痛苦吗?”这条评论在推荐引擎里被推送给了72%的育儿话题活跃用户,点赞数三小时内突破十万。

姚笛《演员请就位3》所有镜头被删除

姚笛《演员请就位3》所有镜头被删除

然而,角落里还隐匿着别样的故事。

三十七岁的单亲妈妈林悦在便利店值夜班时偷偷点开节目,她盯着姚笛给留守儿童递玩具时泛红的眼眶,突然想起前夫带着新欢离开的那天,民政局门口玉兰花散落一地。“谁没犯过错呢?”她在弹幕里敲下这句话,系统却显示“违反社区规范”——算法早已给所有替姚笛说话的账号打上“道德可疑者”标签。

节目播出后第三小时,舆情监测平台捕捉到“姚笛复出”关联词云里,“小三”出现频次比去年同期增长470%,而“演技”关键词仅占3.2%。更微妙的是,在抖音#该不该封杀出轨艺人#的话题下,25岁以下的Z世代用户支持永久封杀比例高达83%,但四十岁以上群体中,认为“要给改过机会”的占比超过六成。这种代际认知断层,像一把生锈的剪刀,把公众舆论剪成了参差不齐的碎片。

2016年某期《南都娱乐》头版,姚笛穿着白色连衣裙在海边微笑,配文是“新生代演技派崛起”。如今那家报社的印刷车间早已改成直播基地,当年写报道的记者转型成了情感类主播,每晚在镜头前痛批出轨艺人:“道德底线都守不住,演什么正能量角色?”他背后LED屏循环播放着姚笛最新综艺的争议片段,打赏榜单前十名里,七个是曾被伴侣背叛的中年女性。

当姚笛尝试在短视频平台分享插花教程,推荐页自动关联的却是“文章马伊琍离婚现场”。她去年参演的话剧《阮玲玉》本已售罄,开演前三天却遭遇大规模退票——购票者收到短信提醒“该演员曾涉及重大道德争议”,这是票务平台新上线的人脸识别警示系统。更荒诞的是某次公益活动,她给山区孩子送去的书包被连夜退回,包裹里夹着匿名信:“怕孩子问这个阿姨为什么电视里都在骂她”。

二十五岁的编剧助理小苏把姚笛的经历写进新剧:一个女演员因年少犯错被全网唾弃,却在养老院做义工时重新找到生命的意义。剧本递到制片人手里那天,投资方要求把女主改成“从未犯错的励志角色”。“观众需要完美偶像”——这句话在立项会上重复了七遍。小苏走出会议室时,落地窗外正飘着雪,她突然想起姚笛在某次采访里的哽咽:“有些标签贴上就再也撕不下来”。

道德审判的天平永远在摇晃。

当红男星被爆出轨时,超话里飘满“哥哥肯定是被陷害”的控评文案;某导演被实锤婚外情后,新电影票房反而暴涨——观众说“作品和人品要分开看”。可同样的事情发生在女艺人身上,微博热搜前十会出现八个道德谴责话题,淘宝甚至火速下架她代言的洗发水。这种双标像隐形的荆棘,姚笛每走一步都会被划出新伤口。有次拍夜戏时她突然问助理:“如果我是男的,会不会更容易被原谅?

十八线小城的美甲店里,姚笛的综艺投屏到墙上。正在做延长甲的中学教师突然开口:“我班上有个女孩因为早恋被全校指指点点,但那个男生照样当学生会主席。”镶满水钻的甲片在灯光下晃啊晃,像极了娱乐圈浮浮沉沉的星。

内容来源于51吃瓜网友投稿 |