《八千里路云和月》:战火淬炼的人性史诗如何重构历史叙事

"咔嗒——"

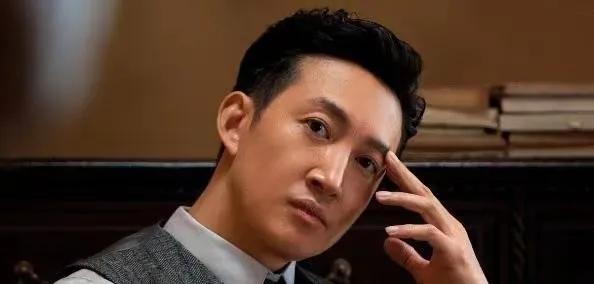

一枚沾着硝烟的铜制纽扣滚落在战壕边缘,特写镜头里,纽扣内侧"1937.南京"的刻痕清晰可见。于和伟饰演的军官俯身拾起这枚遗物,身后是冲天而起的炮火,身前是泛黄的家书上晕染的墨迹:"吾儿云魁,见字如晤......"这一幕充满历史颗粒感的镜头,揭开了央视年度大剧《八千里路云和月》的磅礴序幕。

一、破碎纽扣里的历史密码

剧组在山西重建的抗战县城里,道具组埋设了3000余件"历史信物":卷刃的刺刀上刻意保留的血锈、战地医院药箱夹层里的银杏叶标本、电报员藏在怀表中的恋人小像。这些精心设计的细节,在张永新导演的镜头下化作会呼吸的历史证人。

当王阳饰演的机要员破译密电时,观众能清晰看见他颤抖指尖在密码本上留下的汗渍;万茜为伤员截肢的戏份中,手术刀在煤油灯下泛着冷光,纱布缠绕时发出的沙沙声被刻意放大。这种"考古式拍摄"手法,让每个画面都成为可触摸的历史切片。

二、演技派的战地突围

于和伟在战壕中与士兵分食烤红薯的即兴表演,成就了全剧最动人的段落。他撕下焦黑外皮时突然停顿,将最甜的芯部递给满脸稚气的小战士,喉结滚动间咽下的半截哽咽,将铁血将领的柔软面展现得淋漓尽致。这场没有台词的戏,被剧组称为"红薯的胜利"。

万茜的转型则更具颠覆性。在野战医院遭到空袭的重场戏中,她顶着满脸血浆穿梭在担架间,散落的发丝与绷带缠绕飞舞。当发现截

肢士兵偷偷藏起断指时,她暴怒摔碎器械箱的爆发式表演,瞬间撕破战地天使的温柔表象,露出被战争异化的人性裂痕。

三、女性叙事的历史正名

编剧团队从中国第二历史档案馆抢救出23本战地护士日记,将其转化为剧中多个高光时刻。第七集"烛光接生"的戏码源自真实事件:产科医生用刺刀煮沸消毒,以斗篷搭建临时产房,新生儿的啼哭与炮火轰鸣构成残酷二重奏。这种被历史尘埃掩埋的女性力量,终于得以在荧屏重生。

更值得称道的是情报员陈默群(杨采钰饰)的塑造。她在传递密电时故意打翻胭脂盒,用唇印在窗台标注敌军动向的设计,既符合战时地下工作者的智慧特征,又赋予角色独特的女性特质。这种"刚柔并济"的人物塑造,打破了战争剧中女性只能充当背景板的创作窠臼。

四、声音考古学的当代回响

赵麟的音乐创作堪称声音博物馆。主题曲中穿插的摩尔斯电码节奏,暗合着王阳破译密电时的钢笔敲击声;空袭警报采样自南京博物院馆藏的民国警报器,经过降噪处理后与电子乐混搭,形成跨越时空的声音蒙太奇。

最惊艳的是第5集的长镜头配乐:士兵们在战壕传递家书时,背景音乐逐渐从山西梆子过渡到苏州评弹,地域音乐的碰撞暗喻着将士们来自五湖四海。这种"声音地图"的设计让每个音符都成为不散的英魂。

五、历史褶皱处的现代启示录

剧组在保定老兵疗养院采集的87段口述史,化作剧中充满烟火气的细节:炊事班长用日军钢盔烙饼、文工团员把炮弹壳改造成胡琴、侦察兵用缴获的留声机播放《义勇军进行曲》。这些被正史遗忘的"战时生存智慧",构建起真实可感的历史肌理。

在价值观表达上,编剧摒弃了简单的敌我对立。日军战俘营中,中国士兵与反战日裔护士共同策划越狱的情节,既符合历史档案记载又传递出超越仇恨的人性光辉。这种创作胆识,让剧集跳出了抗日神剧的思维定式。

(史诗终章)

当镜头掠过重建的抗战县城,道具组埋设的"时间胶囊"正在生效——某堵残垣内部封存着剧组写给未来观众的信件:"当我们拍摄虚构的牺牲时,真实的历史正从砖缝中凝视众生。"《八千里路云和月》用这种近乎虔诚的创作姿态,在娱乐至死的时代竖起一面历史镜像。那些飞溅的泥土、染血的家书、变形的钢盔,终将在观众心中淬炼出永不磨灭的精神钢印。正如预告片结尾那只穿越战火的白鸽,艺术终究要带我们穿越历史的迷雾,抵达和平的应许之地。

内容来源于51吃瓜网友投稿 |