张翰被起诉事件:明星股东的法律边界与资本博弈

2025年5月,演员张翰因曾持股10%的烧本烧(上海)餐饮管理有限公司破产清算,被列为追收未缴出资纠纷案件被告,引发舆论关注。这一事件不仅暴露了明星投资的法律风险,更折射出公司治理与股东责任的深层矛盾。

一、事件经纬:股权退出后的责任追溯

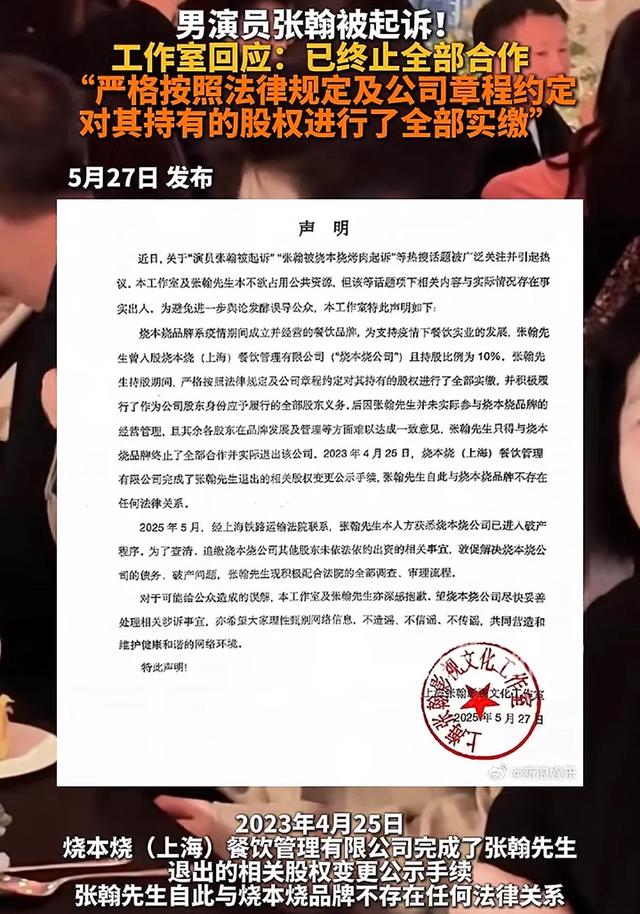

张翰于2021年入股烧本烧公司,2023年4月完成股权变更退出。时隔两年,公司因资不抵债进入破产程序,债权人以“股东出资瑕疵”为由起诉包括张翰在内的四位前股东。值得注意的是,公司破产申请日期为2024年6月,而张翰退出时间早于破产程序启动一年有余。根据《公司法解释二》,若债务形成于股东退出后且无证据证明恶意逃债,原股东通常不承担责任。但本案特殊性在于,法院可能审查张翰持股期间是否存在出资不实或抽逃行为。

二、法律焦点:股东责任的边界与例外

根据《公司法》及司法解释,股东连带责任主要基于三种情形:未履行出资义务、滥用公司人格、怠于清算。张翰工作室强调其已“全额实缴出资”,若属实则可排除出资瑕疵责任。但需警惕两种风险:其一,若其他股东存在未出资或抽逃行为,张翰作为设立时股东可能承担连带补缴责任;其二,若公司存在财产混同、过度控制等人格否认情形,即使已退出仍可能被追责。

从时间线看,张翰退出后公司才出现经营恶化(2023年10月首次被限高),其退出行为本身不构成恶意逃债。但法律实践中,债权人常以“资本显著不足”为由主张股东责任,尤其是公司成立初期注册资本与经营风险明显不匹配时。烧本烧公司注册资本1000万元,张翰持股10%对应出资额为100万元,若其已实缴则责任有限,反之需在未缴范围内担责。

三、行业透视:明星投资的风险与启示

这一事件并非孤例。近年来,黄晓明、陈赫等明星投资餐饮品牌频繁暴雷,暴露出“明星效应+资本杠杆”模式的隐患。烧本烧案例中,张翰作为“财务投资者”未参与实际经营,却因股东身份卷入纠纷,凸显出法律对股东责任的穿透性监管。根据《九民会议纪要》,即使未参与管理,若存在“财产混同”或“过度控制”仍可能担责。

对公众人物而言,此类纠纷可能引发声誉风险。张翰近年通过话剧、公益活动重塑形象,此次诉讼或影响商业合作。但从法律层面看,若其能证明已履行出资义务,责任边界相对清晰。值得关注的是,新《公司法》(2024年实施)强化了股东出资责任,但本案债务形成于新法实施前,法院可能适用“法不溯及既往”原则。

四、司法博弈:证据链与责任认定

案件核心在于“出资瑕疵”的举证。张翰需提供公司章程、银行流水等证明实缴出资,而原告需举证其存在抽逃或虚假出资行为。若其他股东存在出资问题,张翰作为前股东可能被牵连,但责任范围限于其未缴部分。此外,公司进入破产程序后,管理人有权追收股东未缴出资,无论其是否已退出。

从行业实践看,明星股东常因“挂名”身份忽视法律风险。烧本烧事件警示:股权投资绝非“站台背书”,实缴出资、合规退出、持续关注公司财务状况,是规避连带责任的关键。张翰工作室声明中强调“积极配合调查”,表明其正通过法律途径厘清责任,最终结果仍需等待7月28日庭审裁决。

此次事件不仅是个案,更是公司法人人格独立与债权人保护平衡的试金石。若法院认定张翰无过错,将为明星投资者划定清晰责任边界;若存在出资瑕疵,则为资本合规敲响警钟。在“刺破公司面纱”愈发严格的司法环境下,股东权利与义务的对等性,终将成为商业活动的基本准则。

内容来源于51吃瓜网友投稿 |