[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5月10日,一个重约半吨的加压钛合金容器从天而降,坠入印度洋。原来,这是53年前苏联发射的金星探测器残骸。纵观航天史上和未来规划的众多任务,金星探测器承担着哪些使命目标?有必要克服哪些挑战?随着任务目标不断深化,哪些新技术、新方案有望助探测器一臂之力?

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5月10日,一个重约半吨的加压钛合金容器从天而降,坠入印度洋。原来,这是53年前苏联发射的金星探测器残骸。纵观航天史上和未来规划的众多任务,金星探测器承担着哪些使命目标?有必要克服哪些挑战?随着任务目标不断深化,哪些新技术、新方案有望助探测器一臂之力?

目标变迁 屡掀热潮

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]金星是距离地球最近的行星。据测算显示,探测器从地球飞往金星的平均用时要比前往火星少100天左右,因此金星在行星探测事业发展初期就成为各航天大国关注的热门目标。特别是冷战时期美苏两国掀起“航天竞赛”,竞相组织金星探测任务。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]最初,金星探测器以抵达金星并进行初步观测为主要任务。美国水手2号探测器率先从34800公里外飞越金星,水手5号探测器将飞跃距离拉近到4000多公里,并通过掩星探测揭示了金星“真面目”:表面温度超过530摄氏度,大气压高达7.5~10兆帕,这种近似炼狱的环境不适宜生存。

苏联金星7号探测器在测试中。

苏联金星7号探测器在测试中。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]苏联的金星探测计划更加激进,追求“一步到位”着陆金星。1970年,“金星7号”成为首个按计划降落在金星表面的航天器,并成功传回信号。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]金星任务的下一个目标是全球测绘。由于金星被充满硫酸云的浓厚大气覆盖,常规光学遥感无法拍摄金星表面,只能使用雷达测绘。苏联借助金星15号、金星16号探测器搭载的合成孔径雷达,测绘了金星北纬30度至北极附近地貌。美国航天飞机在1989年发射了20世纪最后一次金星任务——麦哲伦号探测器,其雷达成功测绘99%的金星表面,并绘制了金星表面重力分布图。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]后来,金星大气成为国际航天界和天文界关注焦点之一。比如,金星大气存在“超级旋转”,仅需4天就能完成环绕全球运行,而金星自转周期长达243天,差别太大。1985年,苏联和法国合作的两个金星-哈雷彗星探测器携带了浮空气球,首次对金星大气进行原位观测,重点测量了金星高层大气的水平风速和涡旋等,并观察了大气湍流活动。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]进入21世纪,欧空局的“金星快车”持续追踪金星大气运动和闪电,揭示了金星南极上空涡流,红外成像光谱仪还发现羟基,表明金星大气中存在持续产生羟基的机制。日本拂晓号探测器发现了金星赤道上空的急流,并绘制了更精细的金星大气运动图。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]有观点认为,金星大气中可能存在磷化氢,这或许是生命演化的间接证据。由此,探寻潜在的磷化氢及其产生机制,成为新一批金星任务的热点研究方向。此外,金星的极度温室效应、“超级旋转”大气现象的成因尚未完全揭示,金星火山活动、弓形激波和大气损失等现象也值得进一步研究,相关成果必将帮助科学家揭示金星和地球演化的奥秘。

初步成熟 仍存难关

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]由于金星更靠近太阳,探测器面临的热控隐患不容忽视。而且,金星磁场强度极弱,无法抵御太阳风和宇宙射线辐射侵袭,为探测器控制、通信和合成孔径雷达稳定工作带来了挑战。在早期金星任务中,多个探测器因“过热”而失效,或者成功飞掠金星,但未能发送回有价值的观测数据。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]另外,在尝试着陆金星的任务中,早年航天科研人员遇到过许多困难,涉及轨道规划、探测器和运载火箭的可靠性问题等,失败或不完美成功可谓屡见不鲜。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]例如,本文开头提到的加压钛合金容器要追溯到苏联1972年3月发射的金星探测器。当时,探测器组合体由于火箭故障而滞留在椭圆轨道上。随着时间推移,其他部分陆续流失或被动离轨,只有金星大气进入舱因迎风面积较小,轨道衰减较慢,最近终于返回地球。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]不过,随着多国大力投入,金星任务积累了不少经验,也促使航天器技术飞速发展。20世纪70年代中期,苏联金星探测任务已相当成熟,后续多次任务全部成功,因此航天器进入金星轨道已不再被视为极大难题。

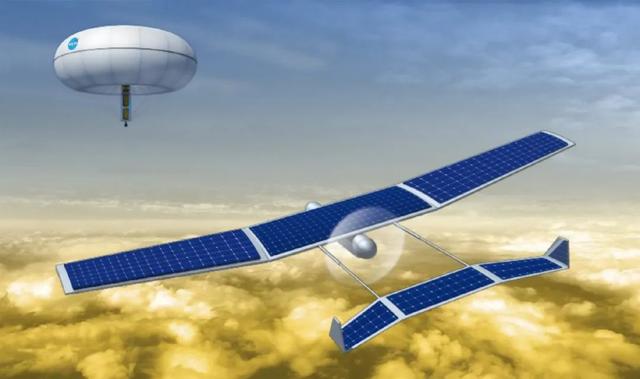

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]美国宇航局设想的金星大气层探测器效果图。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]美国宇航局设想的金星大气层探测器效果图。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]近年来,一些商业航天新势力跃跃欲试,筹划着新一轮金星探测任务。例如,美国火箭实验室公司正在尝试基于光子号商业卫星平台,打造一款多用途金星探测器。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]但是,对金星着陆任务来说,技术考验仍然比较棘手。从理论上讲,金星的浓厚大气层使着陆器不需要配备火星着陆器的超声速降落伞、火箭反推装置等,只需坚固的隔热罩并在高空及时打开降落伞就行。但金星底层大气压接近10兆帕,平均温度约480摄氏度,足以对任何探测器构成“致命”威胁。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]据公开资料显示,通过应用耐压耐腐蚀材料、提前预冷并填充冷介质、设计复杂的高温导热装置等方法,着陆器有望获得大致1小时的金星表面工作时间,仍难以满足深度探索任务的需求。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]金星中高层大气风速接近70米/秒,气球式探测器可以在相对温和的环境中持续工作,并借助金星大气“超级旋转”,快速观测全球。不过,考虑到金星大气层约6万米高度存在大量硫酸云,探测器耐腐蚀性能仍需提高。

目标拓展 积极创新

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]得益于先进合成孔径雷达小型化成果,未来探测器测绘金星表面,有望收获分辨率更出色的图像。比如,美国真理号探测器计划携带一台X波段干涉合成孔径雷达,开展金星全球测绘工作,期望绘制250米水平分辨率和5米垂直分辨率的全球图像,并生成空间分辨率优于30米的雷达图像。再比如,欧空局的远景号金星探测器将不追求全球探测,关注一些特定区域,其S波段合成孔径雷达具备地面和地下探测能力,其中,地面探测的水平分辨率优于10米,地下探测的分辨率达到水平1000米、垂直50米。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]目前,国际上规划的金星着陆任务设定目标比较慎重,美国“达芬奇+”和俄罗斯的“金星-D”均设计满足1小时的金星表面工作寿命。不过,随着一些新材料、新设计逐渐实用化,未来航天器有可能在金星表面“存活”数天甚至数十天,从而突破重要约束,大幅扩展金星任务。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]例如,美国宇航局格伦研究中心提出了西风巡视器概念方案。“西风”将选用耐高温耐腐蚀零部件,并借助金星大气流动,发挥“风帆”作用,为其在金星表面移动提供动力。虽然金星表面风速通常仅有1米/秒,但由于大气密度高,预计产生的推力将比较可观,“西风”取消了传统轮式巡视器必不可少的驱动电机和能源系统,规避不少技术难题。根据设计指标,借助钠硫电池,“西风”有望在金星表面工作50个地球日,并通过一个充当中继卫星的金星轨道器向地球传输数据。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]其实,除了努力延长单台金星着陆器的工作时间外,使用多台微小型着陆器替代单台大型着陆器,同样有望显著扩大观测区域,甚至通过一次任务收集金星更多区域的科学数据。当然,前提是微小型着陆器的可靠性、智能化水平和通信网络更加完善。

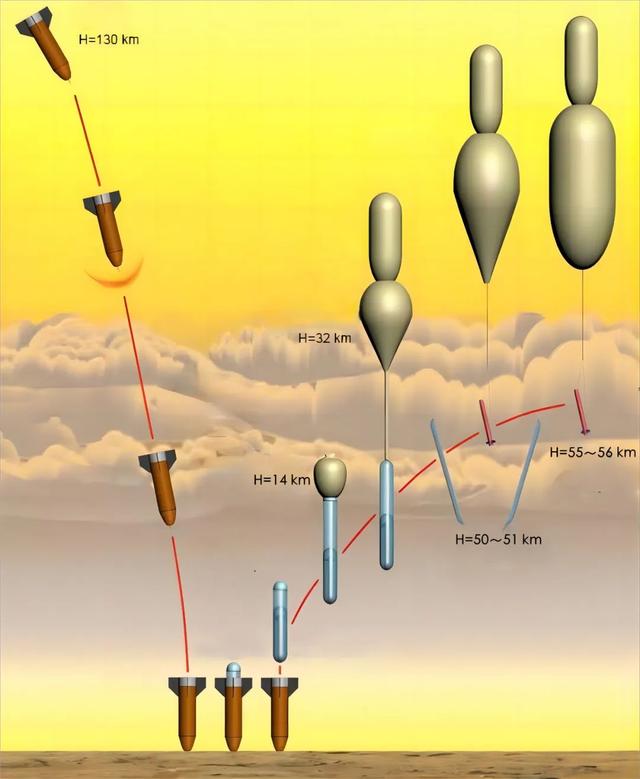

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]俄罗斯规划的金星采样返回任务示意图。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]俄罗斯规划的金星采样返回任务示意图。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]按照当前与近未来的技术条件,着陆金星并采样返回地球的难度太大,特别是金星地面附近的高温高压环境令现役火箭发动机均无法正常工作。美国宇航局提出过一种复杂的概念方案:在金星表面原位制造一氧化碳作为推进剂,使用太阳能固定翼供能,将推进剂输送至高空气球,加注上升器,最终发射并携带金星样品返回地球。显然,类似方案的成功率不容乐观,未来更现实的任务目标可能是采集金星大气样本并返回地球。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]简单地说,相对稳妥的方案是探测器高速掠过金星大气顶部,收集少量气体,带回地球。而相对激进的方案设想是将气球送入金星中高层大气,收集足够的气体样本后返回。不过,后者需要巨大的上升器和气球,还必须解决耐腐蚀难题,气球能否安全有效地完成充气工作也面临考验。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]未来,人类有望借助探测器更加细致、全面地了解金星,解决更多科学问题,但想要在地球上迎来珍贵的金星样本,仍然任重道远。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

文/张晨

编辑/高辰

审核/贺喜梅

监制/索阿娣

内容来源于51吃瓜网友投稿 |