2025年端午档硝烟未起,《碟中谍8:最终清算》已以一记“高空跳伞式”首映票房,在香港影市掀起惊涛骇浪——156万港元单日夺冠,力压同档期港片与好莱坞IP续作,成为暑期档前哨战的绝对王者。这部被影迷称为“阿汤哥用命换来的终章”,不仅延续了“IMF任务小组”28年的冒险基因,更以“实拍不要命”的硬核美学,将动作片的感官阈值推向了新次元

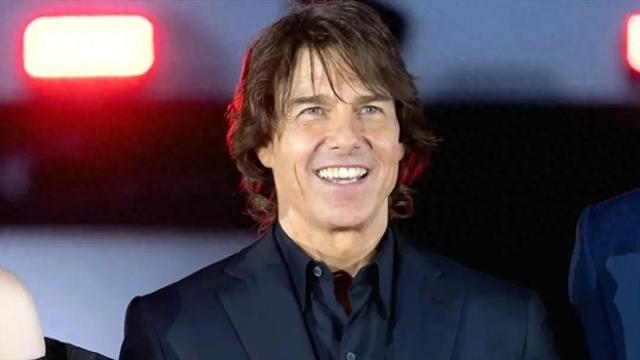

62岁的汤姆·克鲁斯,用一场场“自虐式”表演重新定义了“演员的职业道德”。片中,他驾驶失控战机垂直撞向阿尔卑斯雪山,在千钧一发之际弹射逃生,镜头直拍机身碎片划过面颊的血痕;迪拜高空玻璃幕墙间,他身着液态纳米战甲上演“反重力华尔兹”,坠楼瞬间切换至水下窒息格斗,将科幻想象与物理现实熔铸成视觉奇观;而最令人窒息的720度螺旋坠落戏,阿汤哥拒绝绿幕特效,亲自从3000米高空跃出机舱,在失重状态下完成翻滚、开伞、着陆一气呵成,连剧组安全员都直言“这是人类能承受的极限”。这种“以肉身对抗工业”的偏执,与梁朝伟在《猎狐行动》中以眼神传递千言万语的表演形成残酷对垒——当阿汤哥用断骨声与爆破音填满银幕时,港式文艺片的留白美学,在肾上腺素的洪流中显得格外单薄。

若说动作戏是阿汤哥的肌肉狂欢,文戏则是导演埋下的致命钩子。克里斯托弗·迈考利以“莫比乌斯环”式叙事,将伊森·亨特跨越30年的任务碎片编织成网:开篇的量子纠缠实验,竟是1996年布拉格任务的时空回响;反派“天启组织”首领拉尔夫·费因斯,原是IMF初代成员,因女儿死于生化武器实验而化身“复仇天使”,其悲情黑化让科技伦理的拷问更具刺痛感。而终局之战中,当伊森发现阻止核爆的唯一方式,是将女儿的生日设定为引爆密码时,阿汤哥青筋暴起的脖颈、颤抖的眼睑与骤然收缩的瞳孔,将“父亲”与“特工”的双重身份撕裂成血淋淋的抉择。这种“在动作片里塞进存在主义”的野心,让《碟中谍8》超越了爆米花电影的范畴。

尽管首映票房炸裂,但影片口碑却如迪拜塔的玻璃幕墙般割裂:动作戏份被奉为“21世纪动作电影圣经”,文戏却被诟病“在烧脑与煽情间反复横跳”。有影评人尖锐指出:“当观众还在拼凑量子实验的逻辑链时,阿汤哥已经跳完了第三栋楼。”但无论如何争议,《碟中谍8》都以一种近乎悲壮的姿态,为传统动作片写下了注脚——当CGI可以复刻一切时,仍有人愿意用折断的肋骨和撕裂的韧带,证明“真实”二字的重量。

内容来源于51吃瓜网友投稿 |