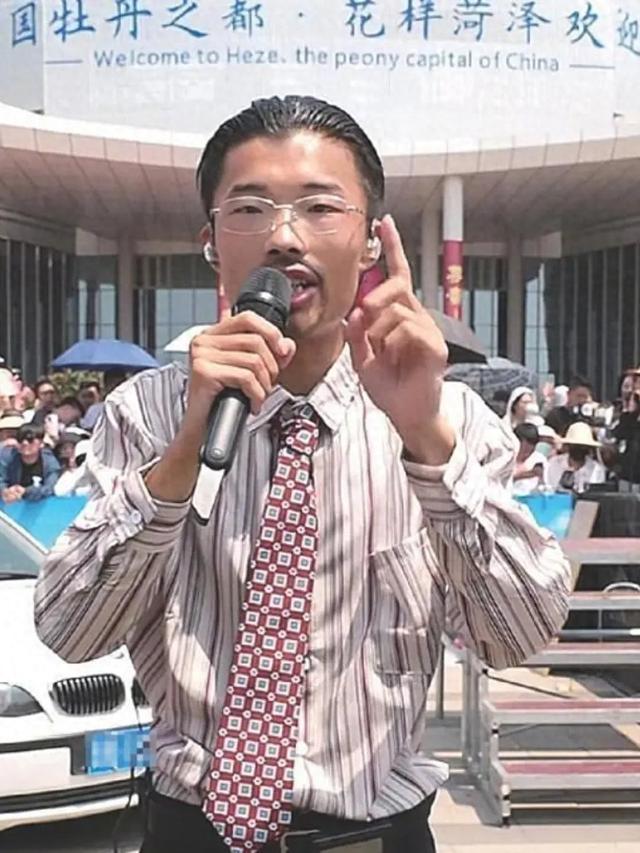

2025年5月,山东菏泽南站的锈铁轨旁,25岁的郭有才穿着泛黄西装,梳着油亮大背头,对着手机镜头嘶吼《诺言》。他身后是停运多年的老火车站,摩托车横在褪色的“菏泽南站”站牌下,镜头前蒙着一层用黄色药壳自制的复古滤镜——这场粗糙的表演,却在十天内收割千万粉丝,甚至让菏泽南站单日涌入98万游客。

1. 滤镜背后的集体记忆:锈铁轨与漂泊者的共鸣

菏泽南站建成于1978年,曾是无数人南下打工、北上求学的起点。这里见证过绿皮火车载着希望驶向远方,也经历过高铁时代来临后的落寞。郭有才选择在此直播,用滤镜将站台染成昏黄,锈迹斑斑的铁轨与老式摩托车构成强烈视觉符号,恰好击中70后、80后群体的“离乡情结”。一位网友留言:“他站在那儿,就像我1999年挤上火车去广东的模样。”

更微妙的是,郭有才的妆造刻意模糊年龄界限。25岁的他戴上银边眼镜,用眉笔加粗胡须,把药盒剪成方形贴在镜头前,硬生生“催熟”出中年沧桑感。这种错位感让观众自动代入“被生活打磨的中年人”角色,弹幕里刷满“他唱的不是歌,是我被房贷压垮的青春”。

<hr>2. 草根叙事的三重奏:苦难、爱情与逆袭

郭有才的走红绝非偶然。10岁丧母、13岁辍学修车、两次创业失败的人生,让他自带“底层奋斗者”光环。直播时他总提起未婚妻苏畅:两人寒冬摆摊卖烧烤,冻得鼻涕直流却相视而笑的故事,被网友称为“现实版《平凡的世界》”。这种“苦中带甜”的叙事,既满足了大众对真爱的想象,又稀释了苦难的沉重感。

他的逆袭路径更暗合大众心理需求。花6元买唱歌教程、300元买二手吉他的细节,让普通人看到“改变命运”的可能性。正如一位粉丝所说:“他让我相信,在抖音刷礼物也能成为投资未来的方式。”

<hr>3. 技术助攻与城市共谋:粗糙中的精心设计

看似随意的直播场景,实则藏着流量密码。郭有才团队,@声卡姐提供专业设备:航拍视角捕捉站台全景,移动镜头扫过斑驳墙面,音响混响刻意保留杂音,营造“未经修饰的真实感”。这种“精致的粗糙”恰好对冲了当下过度包装的网红生态,让观众产生“窥见生活真相”的错觉。

菏泽官方的快速反应更是关键。当直播导致网络拥堵时,三大运营商连夜架设基站;路面坑洼影响拍摄,市政部门直接开进沥青车抢修;志愿者免费送牡丹花、大锅菜的操作,把“好客山东”品牌焊死在流量窗口。文旅局甚至将废弃站台灯光全开,让锈迹在夜色中闪烁,制造出“废墟重生”的戏剧效果。

<hr>4. 怀旧经济的悖论:治愈焦虑还是制造幻觉?

郭有才的走红暴露出一个残酷现实:在经济增速放缓的当下,年轻人从“向前看”转向“向后看”。90年代被重构为充满机遇的黄金时代,而《诺言》里“留不住褪色诺言”的歌词,恰好隐喻了当代人对承诺失效的恐惧。有学者指出:“他用怀旧滤镜把无力感包装成情怀,让打赏变成参与他人逆袭的赎罪券。”

但这种情绪消费注定短暂。当郭有才签约MCN、单场带货销售额破2000万时,部分粉丝惊呼“屠龙少年终成恶龙”。或许正如他某次直播所言:“菏泽南站的火是场梦,但做梦的人需要醒着活下去。”

<hr>菏泽南站的爆红,是个人命运与时代情绪共振的产物。当郭有才在镜头前嘶吼时,人们听到的不只是《诺言》,更是对确定性消失的焦虑、对朴素奋斗的怀念,以及在一个加速异化的世界里,对“真实”近乎饥渴的追寻。这场复古狂欢终会落幕,但它撕开的时代伤口,或许比流量更值得深思。

内容来源于51吃瓜网友投稿 |