近年来,前往太行山旅游的游客会发现一个有趣现象:景区内韩语标识随处可见,耳边常能听到“哎一古”的感叹声,甚至路边小摊贩的手写招牌也多用韩文——太行山似乎“长满”了韩国游客。这一现象背后,是韩国独特的“爬山文化”与中国壮丽山岳的完美邂逅,也是中韩旅游交流日益密切的生动体现。本文将深入分析太行山吸引大量韩国游客的多重原因,从地理特征到文化心理,从历史渊源到现代营销,揭示这一跨境旅游现象背后的深层逻辑。

太行山的自然魅力与韩国地理缺憾

太行山之所以成为韩国游客的“心头好”,首先源于其独特的地貌特征与韩国本土的地理缺憾形成的鲜明对比。太行山脉并非一座孤山,而是一条绵延八百里的群山带,横跨北京、河北、山西、河南四省市,位于中国第二、第三阶梯交界处,最高峰海拔超过两千米。这种“巍巍太行”的壮观景象——断崖高起、群峰峥嵘、台壁交错的“北雄风光”,对韩国游客形成了强烈视觉冲击。

相比之下,韩国地形以丘陵为主,最高峰汉拿山海拔仅1950米,全国缺乏真正的高山险峰。这种地理差异使得险峻奇观的太行山成为韩国登山爱好者的“梦中情山”。一位韩国游客的感叹颇具代表性:“太行山特别雄伟,让人赏心悦目,中国人也很亲切,给我百分百的满足感。”这种对高山的向往,催生了韩国人“踏遍群山”的旅游文化。

太行山大峡谷作为代表性景区,其相对高差达1000米以上,拥有森林、溪流、瀑布、潭水等多重景观,9公里长的登山步道、令人腿软的玻璃栈桥以及“晒不黑的漂流”项目,完美契合了韩国人追求户外刺激的心理需求。韩国观光协会甚至将太行山大峡谷评为“韩国游客最爱的中国名山”,并赋予其“东方科罗拉多”的美誉。

文化共鸣与历史渊源

除了自然风光的吸引力,太行山与韩国之间还存在微妙的文化与历史联系。战国时期,韩国(战国七雄之一)的疆域曾与南太行紧密相连,韩国三川郡和上党郡“北有南太行,南有黄河,依山带河,尽得晋国地缘精髓”。这段历史虽与现代韩国无直接关联,但在旅游宣传中常被提及,激发了一些韩国游客的“文化寻根”兴趣。

更深层的文化共鸣体现在精神层面。韩国博主@浪漫旅行金师傅在中国旅游时专注“集齐三山五岳”,反映了韩国人将登山视为人生修行的文化心理。这种心理与太行山作为中国徒步胜地的地位不谋而合——《中国国家地理》多次将太行山评为“中国十大徒步路线”,其垂直断崖和四季变化的植被景观,吸引着中韩两国的徒步爱好者共同挑战。

特别值得注意的是,韩国佛教徒对太行山附近的九华山(中国四大佛教名山之一)有着特殊情感。据传唐朝时期,新罗王子金乔觉在九华山修行75年,被尊为“金地藏”,这使得九华山成为韩国佛教徒的朝圣之地。这种宗教文化联系也间接提升了韩国游客对整个太行山区域的关注度。

旅游推广与政策便利化

太行山“韩流”现象的形成,离不开中韩两国旅游机构的精心策划与持续推广。早在2012年,韩国知名旅行社哈拿多乐就推出了太行山跟团游路线。太旅集团甚至在韩国设立办事处,长治市旅游局也积极开拓韩国市场,举办“通天峡韩国风情节”等活动。2024年中国对韩国试行单方面免签政策后,韩国旅行社迅速推出低价套餐,如“太行山五天四夜游仅需10万韩元(约500元人民币)”,极大降低了旅游门槛。

交通便利化是另一关键因素。2007年济州航空就开通了直飞郑州的航线,2024年韩国真航空公司又开通“清州-郑州”包机航线,使韩国游客能便捷抵达太行山周边城市。郑州作为交通枢纽,其“144小时过境免签”政策进一步简化了入境手续。

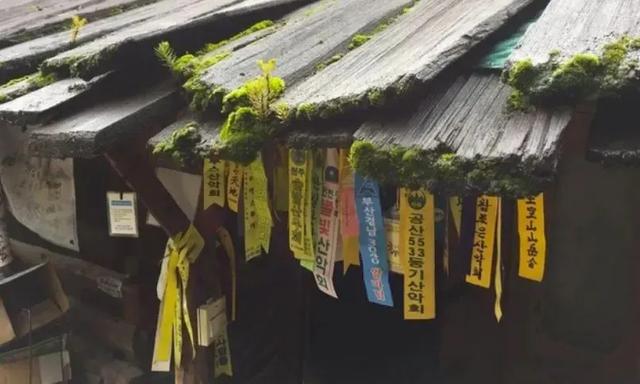

景区服务的“韩式”改造也功不可没。太行山各大景区普遍增设韩语标识、韩团通道,培训员工掌握基础韩语,甚至开设正宗韩式烤肉店和咖啡店。新乡南太行景区还专门为韩国游客提供月饼,让他们在欣赏美景的同时感受中国传统节日氛围。这种细致入微的服务极大提升了韩国游客的体验感。

现象背后的深层意义

太行山“韩流”现象绝非偶然,它反映了中韩文化交流的深度与广度。数据显示,疫情前韩国常年是中国第一大入境旅游客源国,2016年访华韩国游客曾达519万人次。而河南每10个入境游客中就有1个是韩国人,2009年韩国已连续3年蝉联河南入境客源首位。

这种现象也体现了旅游产业的国际协作力量。从韩国地铁站的郑州旅游广告,到韩剧《苦尽柑来遇见你》中对张家界的提及,再到《无限挑战》综艺节目在王屋山的拍摄,多元化的文化传播共同构建了韩国人对中国山岳的向往。正如一位韩国游客所说:“要把手机里的太行美景分享给身边朋友,推荐他们来新乡参观、游玩。”这种口碑传播形成了良性循环。

展望未来,随着新乡南太行等景区致力于打造“具有国际影响力的旅游目的地”,太行山与韩国游客的“情缘”有望持续深化。这不仅将促进中韩民间友好交流,也为中国入境旅游复苏提供了宝贵案例。太行山上“长满”韩国人的现象,终将成为中韩文化交流史上的一个生动注脚。

内容来源于51吃瓜网友投稿 |