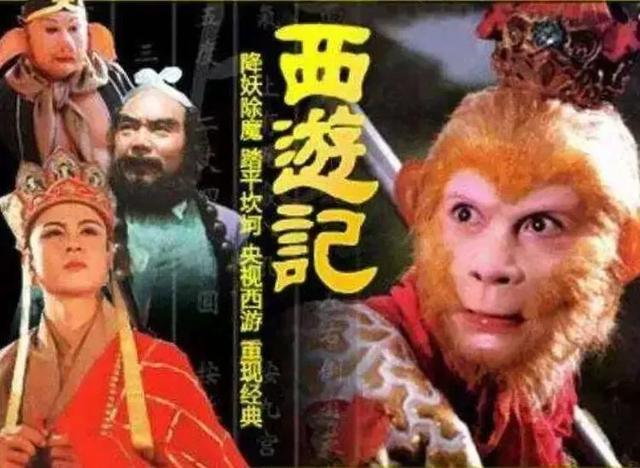

杨洁导演(1929-2017)作为86版《西游记》的总导演,将这部古典名著搬上荧屏,成就了中国电视剧史上的经典。然而,她在公开场合及自传中多次提到“《西游记》是我永远的痛”,这背后交织着拍摄过程的艰辛、创作的无奈以及成名后的复杂心境。以下从几个维度解析这一感慨的深层原因:

一、拍摄条件的极致匮乏:用“穷”和“难”铸就经典

1. 资金短缺与资源困局

- 80年代初,央视仅拨付300万元拍摄资金(相当于现在约数千万元),却要完成25集电视剧(原定30集,因资金不足删减)。剧组需横跨全国26个省、自治区取景,包括云南石林、贵州黄果树、四川九寨沟、新疆吐鲁番等地,交通基本靠大巴、卡车甚至步行,住宿多为简陋招待所。

- 道具和特效简陋到“因陋就简”:孙悟空的“筋斗云”靠演员吊威亚后镜头旋转实现,“蟠桃”是纸糊染色的,“仙气”用干冰制造(常因设备不足冒烟不均匀)。为节省成本,剧组甚至多次“一人分饰多角”(如六小龄童客串牛魔王、太上老君等角色)。

2. 拍摄周期长与身心透支

- 从1982年开机到1988年首播,耗时6年,剧组全年无休,演员和工作人员长期远离家人。杨洁曾在自传中回忆:“拍《三打白骨精》时,剧组在湖南张家界的深山里,每天背着设备爬山,下雨时浑身泥泞,晚上还要围着火堆烘干衣服。”

- 主演之一的马德华(饰猪八戒)因长时间穿戴厚重头套和戏服,中暑晕倒多次;闫怀礼(饰沙僧)在拍摄“流沙河”戏份时差点溺水。杨洁本人也因过度劳累多次生病,但仍坚持执导。

二、创作理念与外部压力的冲突:理想与现实的撕裂

1. 艺术追求与审查限制的博弈

- 86版《西游记》在忠于原著的基础上进行了创新,如增加人物情感线(如唐僧对女儿国国王的微妙情愫)、强化反派的复杂性(如白骨精的权谋与悲剧),但这些改编曾被批评“偏离原著”“过度言情”。杨洁坚持“让角色有血有肉”,却不得不面对多方质疑,甚至一度被要求“重拍某些片段”。

- 佛教界对剧中“唐僧动凡心”等情节不满,认为“亵渎圣僧”,剧组曾收到抗议信,杨洁需反复解释创作意图。

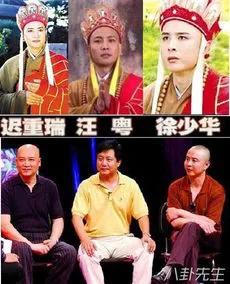

2. 演员罢演与团队裂痕

- 拍摄后期,部分演员因片酬、曝光度等问题与剧组产生矛盾。1987年,六小龄童(饰孙悟空)、马德华等主演因不满“剧组安排其他活动导致拍摄延期”,曾集体罢演,导致拍摄暂停数月。杨洁在自传中痛心写道:“我像对待孩子一样带他们成名,最后却要面对这样的背叛。”

- 此次事件成为剧组关系的转折点,虽然后来和解,但杨洁与部分演员的关系再未恢复如初。

三、成名后的遗憾与失落:光环背后的孤独

1. 个人回报与贡献的不对等

- 86版《西游记》开播后万人空巷,重播超3000次,但导演和演员的片酬极低:杨洁全程片酬约2万元(相当于现在几十万元),主演单集片酬仅几十元。对比如今影视剧的天价片酬,这种“情怀换回报”的模式成为她心中的遗憾。

- 版权意识薄弱的年代,剧组未获得任何重播收益,杨洁曾无奈表示:“我们创造了经典,却没得到应有的尊重和物质回馈。”

2. 误解与争议的长期困扰

- 因“罢演事件”等矛盾,杨洁与六小龄童等人的关系被媒体长期炒作,甚至被曲解为“师徒反目”。直到晚年,她仍需面对公众对剧组“不和”的猜测,而她更希望人们关注作品本身,而非幕后恩怨。

- 2013年,杨洁受邀参加某卫视春晚“西游重聚”节目,却被导演组以“节目效果”为由刻意制造冲突话题,她愤然离场并公开批评:“消费经典可以,但不要消费我们的感情。”

四、艺术理想的未竟:永远的“未完成感”

1. 技术局限留下的遗憾

- 受制于80年代的特效技术,剧中仍有不少穿帮镜头(如威亚露馅、背景幕布痕迹),杨洁晚年谈及时仍感遗憾:“如果现在拍,我能做得更好。”

- 原定30集的计划因资金不足缩减为25集,“乌鸡国”“车迟国”等章节被迫简化,成为她心中的“未完成之作”。

2. 对行业变迁的感慨

- 目睹后来影视剧“流量至上”“特效堆砌却缺乏灵魂”的现状,杨洁曾感叹:“《西游记》用6年磨一剑,现在的剧可能6个月就拍完了,但再也没有那种匠心。”这种对行业浮躁的痛心,也成为她对“西游”情怀的延伸。

痛与荣耀交织的“西游人生”

杨洁导演的“痛”,本质是理想主义者在现实困境中的挣扎:她用极致的热爱和坚持创造了经典,却在过程中经历了资金、人际、时代的多重挤压。但也正是这种“痛”,让《西游记》成为一代人的精神图腾——它不仅是一部电视剧,更是一群人用青春和热血对抗困境的见证。

正如她在自传中所写:“《西游记》是我的孩子,我对它有太多的爱,也有太多的遗憾。但如果重来一次,我还是会选择走这条路。”这种矛盾的心境,恰是艺术创作者对理想的执着,也是经典背后最真实的温度。

内容来源于51吃瓜网友投稿 |