在充满地缘政治变数的当下,最近的印巴突发冲突和随即而来的停火,让全球观察者们又一次审视南亚这个充满不确定性的地区。印巴两国关系历来复杂,双方时而缓和,时而剑拔弩张,似乎始终处在紧张局势的临界点上。这种不断循环的对峙并非偶然,而是这些年深层次结构问题未得到解决的表征。

从经济角度来看,印巴两国都面临着巨大的内部压力。印度正努力维持其经济增长率,力图摆脱疫情造成的困境,而巴基斯坦则继续在经济改革与财政赤字之间挣扎。在这样的背景下,长时间的军事冲突无疑对双方的经济构成沉重打击。这种经济上的焦虑无疑为各方同意停火提供了理由。

然而,经济只是其中一个层面。历史上,印巴的冲突频繁地因为政治和文化上难以调和的问题而发生。这种无法消弭的民族与宗教间的积怨,像一枚永远无法完全拆解的炸弹,时刻威胁着两国之间的和平。正如某次交火中使用的社交媒体,在这些事件中反映出民众内心深处的恐慌和愤怒,以及对于敌对国的刻板印象。尽管两国军机并未越过对方领空,却在心理和舆论战场上造成深远影响。

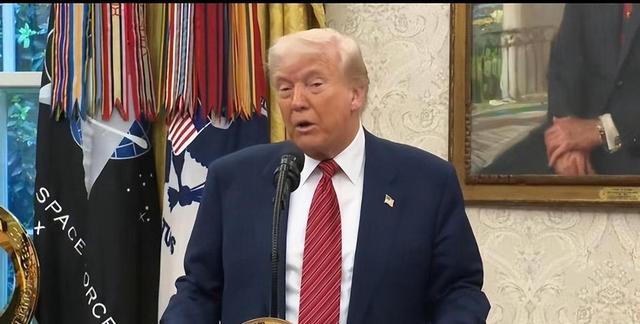

这次的停火,本质上也是国际社会的多方施压结果。据斯德哥尔摩国际和平研究所的最新报告,国际社会越来越意识到,持续的地区冲突不仅会影响全球贸易流程,还可能对其他国际热点,例如俄乌局势造成连锁反应。在这种情况下,全球包括美国、法国等国家在背后施加的外交压力显然对停火起到了重要的推动作用。尽管特朗普在社交媒体上宣称其为停火推手,这种自我加冕的行为可以说是“像用番茄酱灭火——既解决不了问题还弄脏手”。

分析印巴冲突中的媒体互动时,可以看到“信息雾霾”和“政治马赛克”的明显存在。不同媒体从不同角度对事件进行报导,经常因为各自利益或政治倾向而形成信息偏差。这样的现象在今天的全球冲突报道中并不少见,进一步加剧了各国之间的误解与敌意。正如曾有学者指出的,“社交媒体战中的表情包武器化”已经成为现代冲突中的一种新型工具,既反映民意又在某种程度上塑造民意。

从军事部署来看,印度的航母打击群和巴基斯坦的大规模部队集结动作,以及它们在社交媒体上的反应形成了一个奇特的对比:双方都有显示肌肉的意图,但都不愿意因升级战争而陷入无休止的损耗。这种游刃有余的、“默契”的军事演习可能是选择性的威慑策略的一部分,内有巧妙细节却不失大国间的直接对话影响。

历史上,印巴冲突的核心议题未完全脱离民族、宗教与领土争端。两国往往在这些议题上水火不容。然而,相较于此前大规模战争的结果,近期交流中的相对克制表现出某种新趋势。正如巴基斯坦和印度都因国际压力而殊途同归,或许这预示着一种新的对话方式的可能,即在全球化背景下,通过多方协调实现局部和平。

这一事件的未来推演,让人联想到在同样经济结构复杂的南美与非洲地区所采用的多边主义债务处理模式。这些历史和方法或许能为印巴开拓处理争端的思路:是否能摆脱单边主义的视野,用和平对话处理争议,从根本上减少冲突发生的频率。

那么接下来,世界关注的不是印度是否会因为更多战机被击落而升级冲突,而是如何让印巴双方在根本问题上达成更持久的谅解。这种和解不仅是让内政经济得以翻身,也是为了在充满动荡的国际环境中为自己争取一席之地。

这场戏剧般的停火,或许只是印巴未来关系图景的一部分。它提醒我们在无法预测下一次冲突的同时,也点燃了一丝追求和平的希望。你认为印巴危机的破局点在哪里?欢迎在评论区留下你的脑洞。

内容来源于51吃瓜网友投稿 |