佛陀曾说:“一切众生皆具如来智慧德相,但以妄想执着不能证得。”

读了这句话,我才明白人这一生最大的障碍,往往不是外界的困苦,而是内心的散乱与放纵。

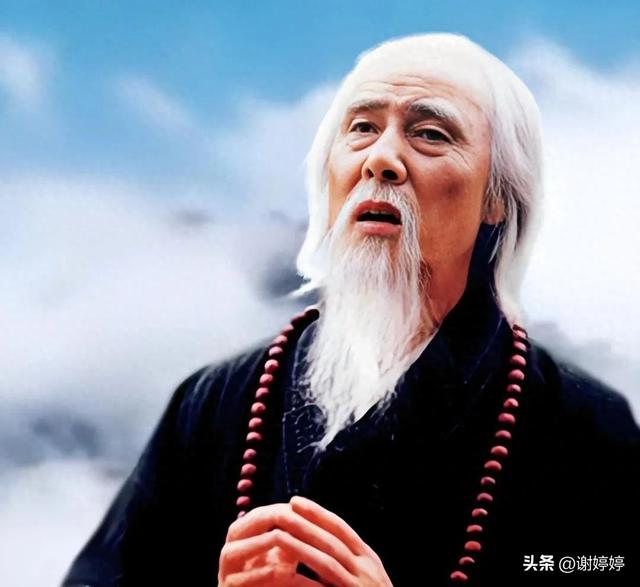

最近我重温电视剧《百年虚云》,剧中有一幕让我记忆犹新:虚云老和尚在动荡年代,为保护寺庙和僧众,面对误解、威胁甚至生死考验时,始终神色平静。

有人问他:“师父,您为何不辩解?”他淡淡答道:“守住戒律,便是护法。”

这句话看似简单,道理却不简单。后来读到他的遗言,更是震撼——这位历经磨难的高僧,留给后人的叮嘱仅一字:“戒”。

他的原话是这样说的:

近我十年来,含辛茹苦,日在危疑震撼中,受谤受屈,我都甘心。只想为国内保存佛祖道场,为寺院守祖德清规,为一般出家人保存此一领大衣;即此一领大衣,我是拼命争回的。……你们此后如有把茅盖头,或应住四方,须坚持保守此一领大衣。但如何能够永久保守呢?只有一字,曰‘戒’。”

为什么一个“戒”字,成为了他毕生的总结?为什么这看似束缚的“戒”,反而成了修行的自由?

我想,或许就像风筝需要线才能高飞,人生也需要“戒”的牵引,才能在纷扰中不迷失方向。

戒不是枷锁,而是对生命的敬畏;不是限制,而是对初心的守护。

虚云老和尚在遗言中说的:“但如何能够永久保守呢?只有一字,曰‘戒’。”

这句话有点直白,却凝结了他一生的智慧。我就从三个维度,拆解这个“戒”字的分量。

1、戒,是修行的根基

只有先立规矩,才能谈境界。有人觉得,修行就是参禅打坐、追求顿悟,但虚云老和尚用一生证明:若无戒律,一切境界皆是空中楼阁。

戒,就像房子的地基,地基不稳,再华丽的装饰也会崩塌。普通人总爱盯着“结果”——如何开悟?如何解脱?却忽略了,真正的修行是从“戒”开始的。

戒的本质是“有所为,有所不为”。它不玄妙,反而极其朴素:比如按时作息是戒,言出必行是戒,不妄语、不贪求也是戒。

虚云老和尚守护的“一领大衣”,不仅是僧袍,也是戒律的象征。普通人虽不穿袈裟,但生活中处处有“戒”——对家庭的责任是戒,对工作的专注是戒,对欲望的克制也是戒。

2、戒,才能抵御诱惑,守住本心

虚云老和尚一生“受谤受屈”,却始终“甘心”,正是因为他心中有戒。戒不是外界的约束,而是内心的选择。

就像一棵树,根系扎得深,风雨再大也不会马上倒下。普通人常抱怨环境浮躁、诱惑太多,但问题的根源往往在于自己“戒线”太模糊。

举个例子:有人想减肥,却总在深夜点外卖;有人想存钱,却总被购物节“收割”。

这些反复的失败,本质上是对“戒”的轻视。戒,不是逼自己痛苦忍耐,而是清醒地分辨:什么该靠近,什么该远离。

虚云老和尚说的“拼命争回一领大衣”,其实是在提醒我们:人生的主动权,从来都靠“戒”来守护。

3、戒,是传承的火种

虚云老和尚最深的忧虑,不是个人生死,而是“佛祖道场”能否延续。

他知道寺庙可以重建,经书可以重印,但若失了戒律,佛法的精神便如沙上建塔,终将消散。

普通人虽不守清规,但每个家庭、团队乃至社会,都需要自己的“戒”——家风是戒,职业道德是戒,法律也是戒。

戒的本质是传承。父母教孩子“诚实守信”,老板要求员工“守时尽责”,这些规矩看似琐碎,却是一个群体存续的根基。

虚云老和尚的“戒”,不仅是给僧人的嘱托,也是对世人的开示。那么我们普通人如何践行“戒”?

其实他的“戒”并非高不可攀。普通人只需把握三点就够了:

一、从小处入手

比如你每天早起10分钟、说话前停顿三秒、睡前放下手机……这些微小的自律,会累积成强大的心力。

二、以戒养心

戒的目的不是自我惩罚,而是培养定力。当你不再被杂念牵着走,内心自然会生出清净与力量。

三、敬畏规则

不闯红灯是戒,不传谣言是戒,不占小便宜也是戒。对规则的尊重,本质是对生命的尊重。

《六祖坛经》有言:“心地无非自性戒。”

戒的终极意义,是让我们找回本自具足的清净心。

虚云老和尚用一字遗言告诉世人:人生最大的自由,不是为所欲为,而是有所不为。

我们普通人或许成不了高僧,但是时时记住这个“戒”字,就能反省自己的散漫与浮躁,生活就会悄然改变——工作少一分敷衍,家庭多一分担当,遇事少一分抱怨。

最后,我就用一句佛语来结尾:“戒律不是束缚,而是慈悲。”

愿你我都能在“戒”中修得一颗安定之心,于纷扰世间,活出越来越从容。

内容来源于51吃瓜网友投稿 |