1971年辽宁抚顺的寒夜里,一个连哭声都细若游丝的婴儿躺在破棉絮里——他饿得连吃奶的力气都没有。45岁高龄的母亲瘫在炕头,看着第九个孩子干瘪的小脸,急得直抹泪。谁也没想到,这个喝不上亲妈一口奶的“老九”,会在53岁那年一口气买下8套房产,把全家从泥潭拽进春天。

命运的“混合喂养”

“我和外甥抢奶喝,他左我右。”于和伟笑着回忆童年时,观众总当是段子。可那口混着煤渣味的奶水,却是他活命的根基。当年大姐刚生完孩子,挺着涨奶的胸脯把弟弟搂进怀里。寒冬腊月里,襁褓中的于和伟吮着姐姐的乳汁,外甥在另一侧吧嗒着小嘴——这对“喝同一口奶”的舅甥,成了中国式亲情的活体标本。

命运总爱雪上加霜。3岁那年,矿工父亲突然倒下,全家蜷在20平米的破屋里,母亲凌晨四点推着烤红薯车出门,煤渣混着眼泪在脸上冻成冰碴。哥哥姐姐们像被大风刮散的麻雀:五哥偷偷卖血,二姐连夜纳鞋底卖钱,三哥把修车铺抵给债主......全家人咬着牙缝省出条生路,硬是把最小的弟弟托举过命运的围墙。

藏在烤红薯车里的星光

于和伟的童年是辆吱呀作响的烤红薯车。他蹲在车边吆喝,眼睛却总瞟向街角的话剧海报。初中老师说他嗓子亮,是块唱歌的料,可中考落榜那天,母亲翻遍全身只摸出三块皱巴巴的毛票。二姐二话不说,把攒了半年的绣花鞋垫全卖了——那是她准备出嫁的体己钱。

命运的转折藏在抚顺师范的音乐班里。当同学们对着五线谱打哈欠时,于和伟总溜去话剧社蹭镜子。有次他演《雷雨》里的周萍,把“你是萍——凭什么打我的儿子”喊得撕心裂肺,台下嗑瓜子的大妈竟抹起了眼泪。这滴眼泪像颗火星,瞬间点燃了他心里憋了二十年的火:“我要当演员!”

4000块钢琴砸出的影帝

1992年的上海火车站,于和伟攥着车票浑身发抖——包里揣着大姐卖钢琴换的4000块,那是外甥的留学基金。临行前五哥塞给他半袋玉米面:“混不出名堂就别回来!”这话像烙铁烫在心上。在上戏,他成了全班最“抠门”的学生:早餐啃隔夜馒头,蹭剧组盒饭总要打包,有次为省车钱,硬是步行三小时去试镜。

北漂的日子比东北的雪还冷。有回他蜷在蟑螂乱爬的地下室,三天没吃顿热饭。妻子宋林静突然端来碗红烧肉——那是她当掉金镯子换的。肉香混着眼泪往肚里咽时,他想起大姐哺乳时的体温,想起母亲龟裂的手掌,突然抓起剧本冲进寒风:“我就不信熬不出头!”

从“接着奏乐”到八套房产

2010年《新三国》片场,高烧39度的于和伟裹着棉袄念台词,硬是把刘备演出了悲怆的史诗感。剧播出后,“接着奏乐接着舞”的魔性台词血洗B站,这个跑了14年龙套的男人,终于迎着镁光灯站上白玉兰领奖台。

庆功宴那晚,他躲进洗手间给老家打电话:“三哥,明天去看房!”八套房产钥匙交到兄姐手里时,五哥的包子铺刚被拆迁,三姐正为儿子彩礼发愁。他特意给爱养花的三姐选了带院子的房,给开包子铺的五哥挑了菜市场边的铺面——这些藏在房产证里的细节,比任何获奖感言都动人。

酸菜饺子里的人生况味

如今回老家,于和伟最爱挤在五姐家厨房包饺子。面团在他手里揉搓,仿佛又变回那个蹲在烤红薯车边的少年。“酸菜馅要剁得细,肉得选三分肥七分瘦”,他边擀皮边念叨,就像当年姐姐教他认字。三哥的包子铺重新开张时,他系着围裙吆喝:“刚出锅的大包子,影帝亲手包的!”顾客举着手机围观,他趁机往袋子里多塞两个:“带给你妈尝尝。”

有人问他为啥不搬豪宅,他指着老小区晾衣绳上的花床单笑:“这儿能闻见烤红薯香。”当年母亲摆摊的街角,如今立着“和伟爱心食堂”,免费给孤寡老人供餐。他说这是替早逝的大姐还愿:“当年她喂我一口奶,如今我喂千万人一碗饭。”

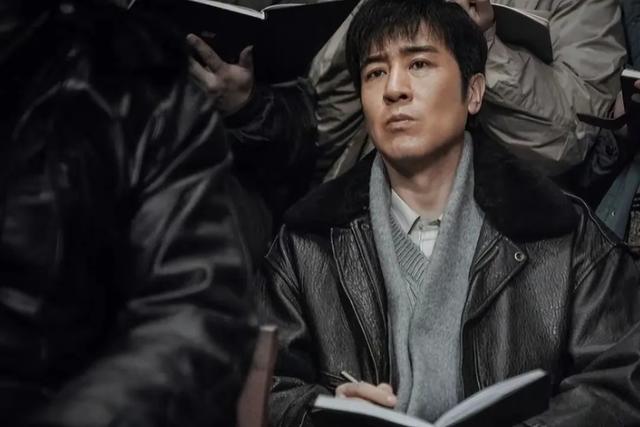

从喝百家奶到喂万人饭,于和伟把人生过成了中国式亲情的寓言。他用八套房子告诉世界:原生家庭的伤,可以用爱缝合;命运的烂牌,能打出最暖的王炸。正如他在《我是刑警》里说的:“真正的好牌,从来不是抓来的,而是自己一张张挣出来的。”

[免责声明]

文章描述过程、时间及图片均源于网络,旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。请勿对号入座或人身攻击,理性看待,拒绝恶意评论。互联网非法外之地,如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!

内容来源于51吃瓜网友投稿 |