他让严肃的传统文化"飞入寻常百姓家"

当48岁的撒贝宁在《经典咏流传》里用说唱介绍历史人物时,弹幕瞬间被"这波文化输出666"刷屏。

这个总能把《论语》讲成段子、让考古现场变脱口秀的央视"梗王",正用Z世代的语言重构传统文化的传播密码——这或许就是撒贝宁最厉害的本事:把阳春白雪变成全民热搜。

从法制节目到文化破圈的神操作

很多人还记得2000年《今日说法》里那个西装笔挺的严肃主持,但鲜少有人知道撒贝宁当年是背着父母偷偷报考的北大艺术特长生。

正是这种"不按套路出牌"的特质,让他在《国家宝藏》里能把青铜器讲成热血动漫,在《典籍里的中国》化身古人对话时,连眼角皱纹都在演戏。

有网友戏称:"别人上节目带提词器,撒贝宁带的是中华五千年。"

文化传承的"反差萌"哲学

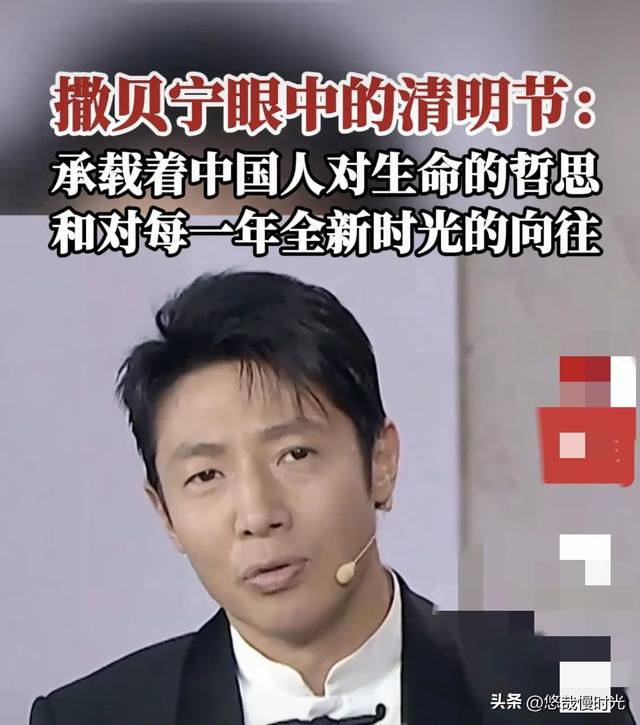

最近他在某档综艺里自创的"清明新三件套"引发热议:直播云祭扫、AI修复老照片、家族微信群接龙写回忆录。

这种既保留传统内核又创新形式的做法,恰恰暗合了他在《开讲啦》中的观点:"扫墓不是走过场,是要让消失的亲人活在手机内存里,存在晚辈的朋友圈里。"

据某平台数据显示,去年清明期间"云祭扫"用户中,00后占比同比暴涨300%,这背后或许就有"撒式科普"的功劳。

在娱乐至死的年代做"文化特工"

撒贝宁最绝的,是把文化传播玩成了"沉浸式体验"。今年央视春晚上,他现场演示的"三分钟看懂甲骨文"小技巧,让汉字解剖课冲上热搜第一。

这种"知识快闪"式的传播,就像他说的:"文化传承不是端着青花瓷供起来,而是要把它变成年轻人手里的奶茶杯——天天见,天天用。"

最新数据显示,他主持的文化类节目在B站的完播率高达89%,远超行业平均水平。

那些教科书不会教的"撒贝宁语录"

"扫墓时别光顾着哭,要把祖宗的故事笑着讲出来"

"传统文化不是博物馆的展品,而是游戏里的皮肤"

"我们不是历史的搬运工,要做时光机的驾驶员"

这些金句背后,藏着他二十年如一日的功课:每次录节目前必读3本相关书籍,采访学者时做的笔记比论文还厚。

正如某位文化学者评价:"他搞笑时的松弛感,是用背后的严谨绷出来的。"

文化传承从来不是复读机式的重复,当我们在清明节用VR还原祖宅、用区块链存家谱时,你是否想过——如果李白玩短视频,屈原开直播,这些文化大家会怎么演绎自己的思想?

撒贝宁给了我们一种答案:用这个时代的语言,讲永恒的故事。那么问题来了:当你给孩子讲清明传统时,会选择AI数字人助教,还是坚持面对面讲故事?

内容来源于51吃瓜网友投稿 |